L1: CREATE EXAM NOTES ON BIODIVERSITY AND ITS CONSERVATION IN HINDI

📚 जैव विविधता और इसका संरक्षण (Biodiversity and Its Conservation) – परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स 🌱

🌿 1. जैव विविधता का अर्थ (Meaning of Biodiversity)

परिभाषा:

जैव विविधता (Biodiversity) का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता।

शब्द व्युत्पत्ति:

- बायो (Bio): जीवन

- डायवर्सिटी (Diversity): विविधता

👉 जैव विविधता प्रकृति की संपदा को दर्शाती है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है।

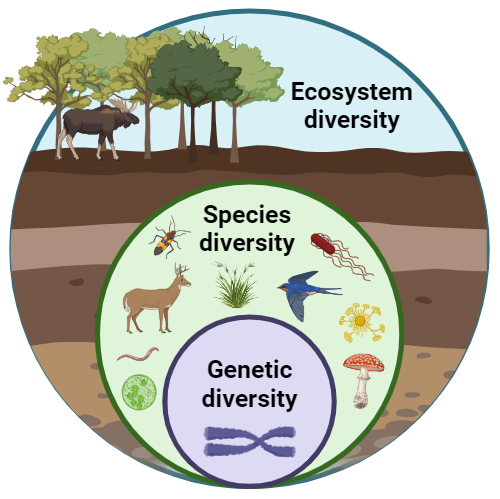

🌱 2. जैव विविधता के प्रकार (Types of Biodiversity)

1️⃣ आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity):

- यह एक ही प्रजाति में विभिन्न जीन प्रकारों की विविधता को दर्शाती है।

- उदाहरण: गेहूं की विभिन्न किस्में, मक्का और धान में भिन्नताएं।

2️⃣ प्रजातीय विविधता (Species Diversity):

- यह विभिन्न जीव प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण को दर्शाती है।

- उदाहरण: पौधों, जानवरों, पक्षियों और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां।

3️⃣ पारिस्थितिकीय विविधता (Ecological Diversity):

- यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे जंगल, घासभूमि, रेगिस्तान और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में मौजूद विविधता को दर्शाती है।

- उदाहरण: वन पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र।

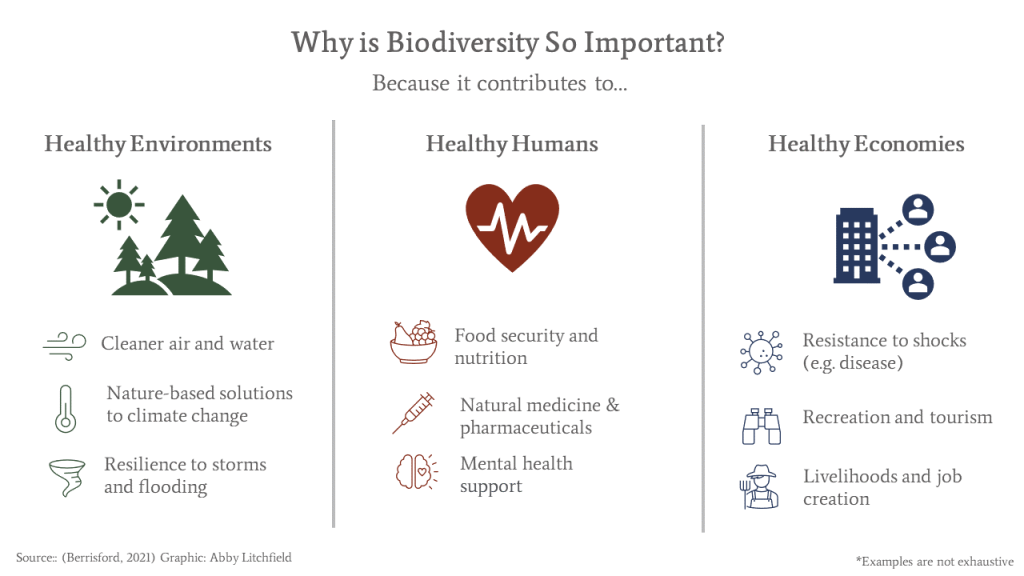

🌍 3. जैव विविधता का महत्व (Importance of Biodiversity)

🛑 1. पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना

- जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है।

- विभिन्न जीव-जन्तुओं के सह-अस्तित्व से पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है।

🌾 2. खाद्य सुरक्षा में योगदान

- जैव विविधता कृषि में विविधता लाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

- विभिन्न फसलें और उनकी किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील होती हैं।

💊 3. औषधीय महत्व

- कई औषधीय पौधे और जीवाणु नई दवाओं और उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- उदाहरण: तुलसी, नीम और एलोवेरा का औषधीय उपयोग।

🧪 4. जैव प्रौद्योगिकी में योगदान

- जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई खोज और उत्पादों के विकास में मदद करती है।

🌧️ 5. जलवायु परिवर्तन का सामना करना

- जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील बनाती है।

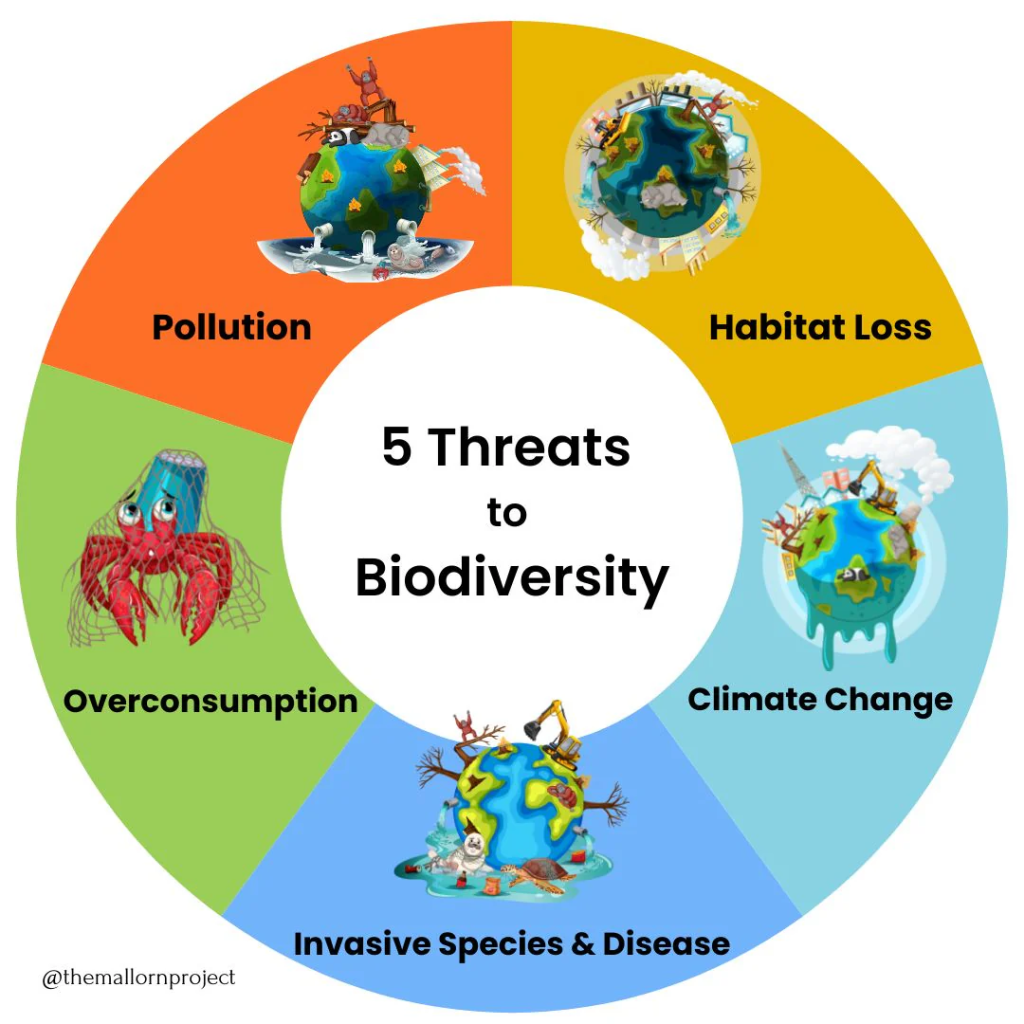

❗ 4. जैव विविधता को खतरे (Threats to Biodiversity)

1️⃣ वनों की कटाई (Deforestation):

- वनों की कटाई से जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं।

- जैव विविधता में कमी का प्रमुख कारण।

2️⃣ जलवायु परिवर्तन (Climate Change):

- तापमान में वृद्धि और मौसम में बदलाव जैव विविधता को प्रभावित करते हैं।

- कई प्रजातियों का विलुप्त होना।

3️⃣ प्रदूषण (Pollution):

- वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं।

- जीवों और पौधों की प्रजातियों के विकास में बाधा।

4️⃣ अवैध शिकार और व्यापार (Poaching and Illegal Trade):

- जंगली जीवों का अवैध शिकार और व्यापार उनकी आबादी को कम कर रहा है।

- बाघ, गैंडा और हाथी जैसी प्रजातियां संकट में हैं।

🌱 5. जैव विविधता का संरक्षण (Conservation of Biodiversity)

🏞️ 1. इन-सीटू संरक्षण (In-Situ Conservation):

- प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण।

- उदाहरण:

- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks): जिम कॉर्बेट, कान्हा।

- वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries): रणथंभौर, भरतपुर।

- जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves): नीलगिरि, सुंदरबन।

🧑🔬 2. एक्स-सीटू संरक्षण (Ex-Situ Conservation):

- प्राकृतिक आवास के बाहर जीवों का संरक्षण।

- उदाहरण:

- चिड़ियाघर (Zoos): वन्य जीवों का संरक्षण।

- जीवाणु और बीज बैंक (Gene Banks): दुर्लभ प्रजातियों के जीन का संरक्षण।

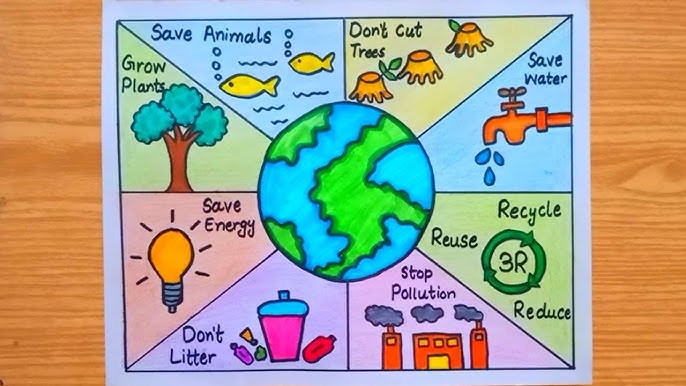

🌳 6. जैव विविधता संरक्षण के उपाय (Measures to Conserve Biodiversity)

✅ 1. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना

- वनों की कटाई रोकने और पुनर्वनीकरण के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

✅ 2. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता

- लोगों को जैव विविधता और उसके महत्व के प्रति शिक्षित करना।

✅ 3. वन्यजीव संरक्षण कानून

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अवैध शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध।

✅ 4. पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली

- नष्ट हुए पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्जीवित करना।

✅ 5. स्थानीय समुदायों की भागीदारी

- स्थानीय समुदायों को संरक्षण योजनाओं में शामिल करना और उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना।

📝 7. भारत में जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयास

📌 1. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger):

- 1973 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम बाघों के संरक्षण के लिए है।

- भारत में 50 से अधिक बाघ अभयारण्य हैं।

📌 2. प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant):

- 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम।

📌 3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act 1972):

- इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है।

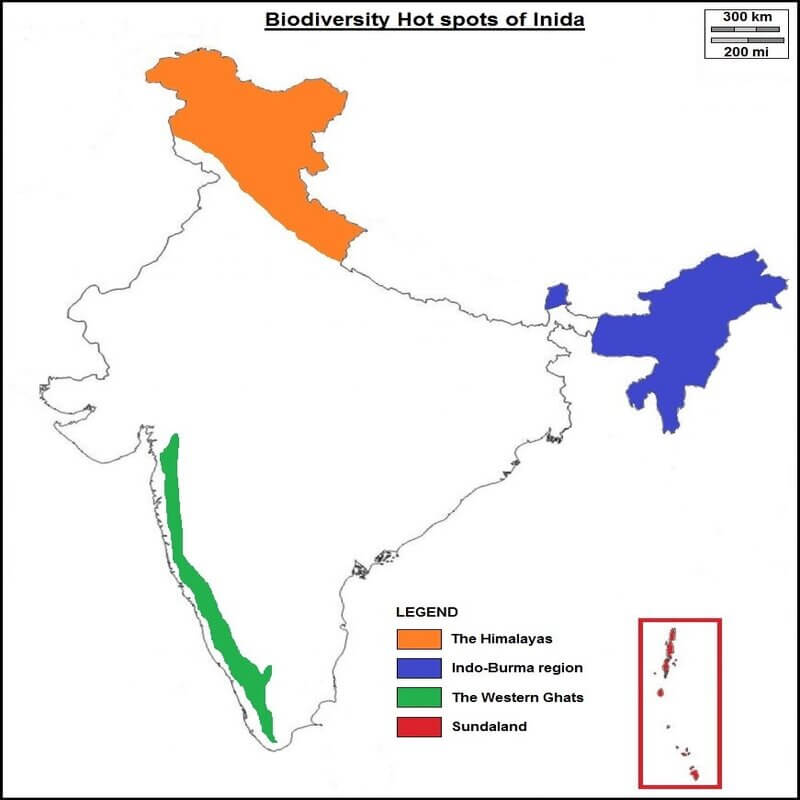

💡 8. जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots in India)

भारत में तीन प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:

- हिमालयन हॉटस्पॉट (Himalayan Hotspot)

- पश्चिमी घाट (Western Ghats)

- भारत-बर्मा हॉटस्पॉट (Indo-Burma Hotspot)

📝 9. निष्कर्ष (Conclusion)

जैव विविधता का संरक्षण न केवल मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है।

👉 स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 🌱

L2: CREATE EXAM NOTES ON Sustainable development and conservation of natural resources IN HINDI

conservation of natural resources

📚 सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Sustainable Development and Conservation of Natural Resources) – परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स 🌱

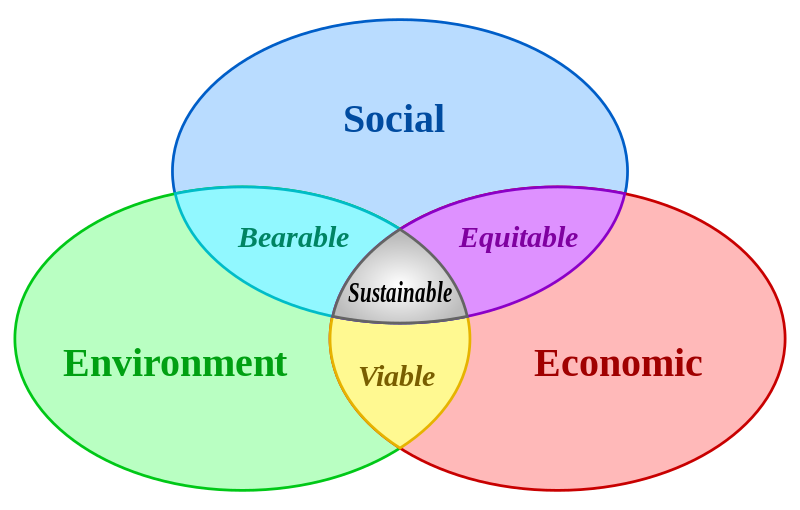

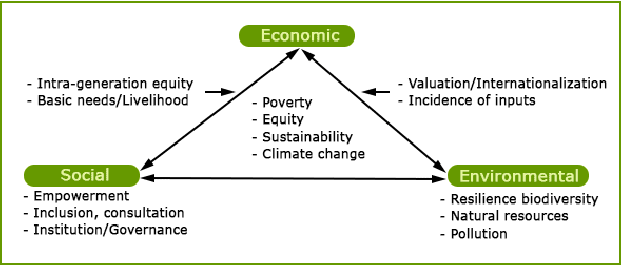

🌍 1. सतत विकास का अर्थ (Meaning of Sustainable Development)

परिभाषा:

सतत विकास (Sustainable Development) का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो।

👉 इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।

शब्द व्युत्पत्ति:

- Sustain (सस्टेन): बनाए रखना

- Development (डेवलपमेंट): विकास

✅ मुख्य लक्ष्य:

- प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग

- पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

- समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना

🌱 2. सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य (Objectives of Sustainable Development)

1️⃣ आर्थिक विकास (Economic Growth):

- प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन और उनका संरक्षण।

- औद्योगिक उत्पादन को पर्यावरण-अनुकूल बनाना।

2️⃣ पर्यावरणीय संतुलन (Environmental Balance):

- पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और संरक्षित रखना।

- प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन रोकना।

3️⃣ सामाजिक समानता और समावेश (Social Equity and Inclusion):

- समाज के सभी वर्गों को विकास में समान भागीदारी देना।

- निर्धन और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उपाय करना।

4️⃣ भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण (Resource Conservation for Future Generations):

- प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना।

🌾 3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources)

परिभाषा:

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources) का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनके दुरुपयोग को रोकना ताकि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहें।

✅ प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार:

- नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources):

- वे संसाधन जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं।

- उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन।

- अवनवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resources):

- वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो सकते हैं।

- उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज।

🌊 4. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय (Methods for Conservation of Natural Resources)

1️⃣ वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण (Afforestation and Forest Conservation):

- वनों की कटाई रोककर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना।

- जैव विविधता को संरक्षित करना।

2️⃣ जल संरक्षण (Water Conservation):

- वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।

- नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से बचाना।

3️⃣ ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation):

- गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग बढ़ाना।

- ऊर्जा की बचत के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।

4️⃣ मृदा संरक्षण (Soil Conservation):

- मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उचित कृषि पद्धतियां अपनाना।

- मल्चिंग और फसल चक्र तकनीक का प्रयोग करना।

5️⃣ खनिज और जीवाश्म ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग (Judicious Use of Minerals and Fossil Fuels):

- खनिज और जीवाश्म ईंधन का सीमित और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना।

- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।

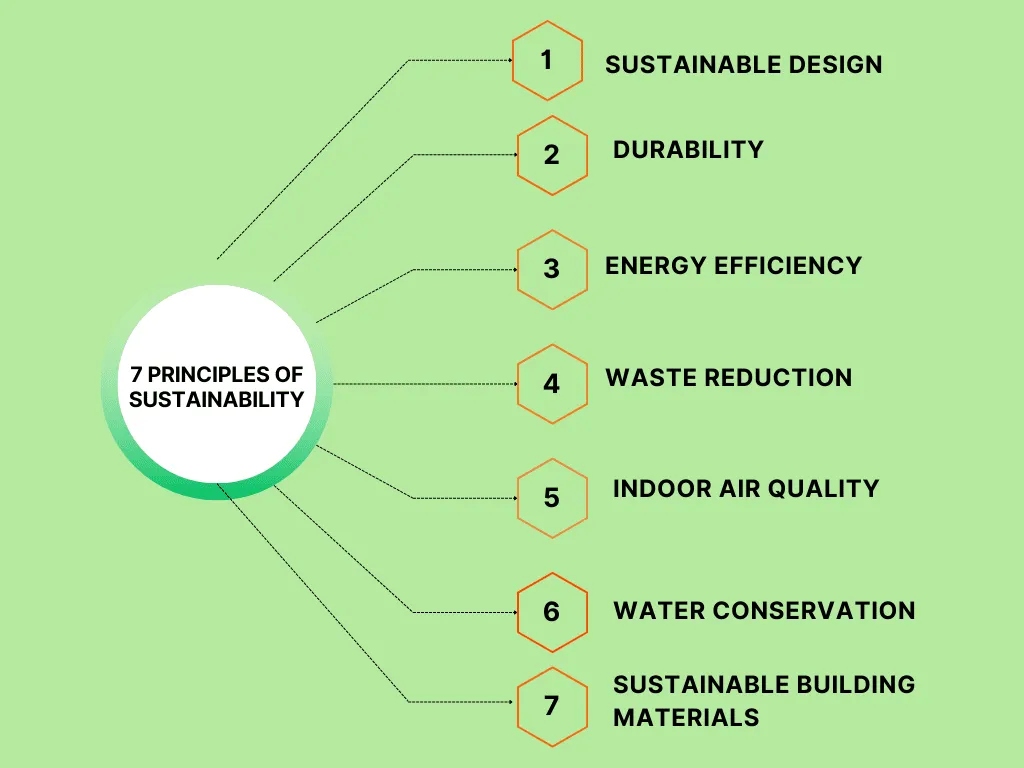

🌱 5. सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत (Principles of Sustainable Development)

🛑 1. पारिस्थितिकी संतुलन (Ecological Balance):

- पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करना।

🌾 2. संसाधनों का कुशल उपयोग (Efficient Use of Resources):

- प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।

🌱 3. जन भागीदारी (Public Participation):

- पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।

🧑🔬 4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण (Long-Term Vision):

- वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण।

🌏 6. सतत विकास के लिए रणनीतियां (Strategies for Sustainable Development)

✅ 1. हरित प्रौद्योगिकी (Green Technology):

- पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग करना।

- सौर और पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग।

✅ 2. जैव विविधता का संरक्षण (Biodiversity Conservation):

- पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा और जैव विविधता का संरक्षण।

- उदाहरण: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र।

✅ 3. प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control):

- औद्योगिक, कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाना।

✅ 4. सतत कृषि (Sustainable Agriculture):

- जैविक खेती, फसल चक्र और मृदा संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना।

✅ 5. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency):

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना।

- बिजली बचाने और अपशिष्ट को कम करने के उपाय अपनाना।

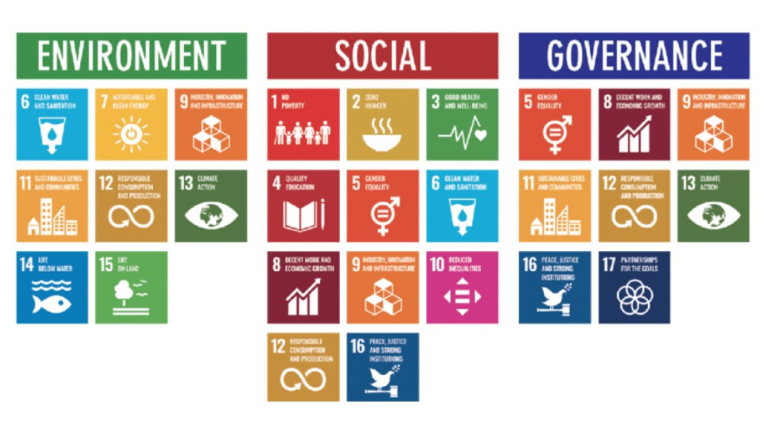

💡 7. सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs)

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

📝 प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं:

- गरीबी उन्मूलन (No Poverty)

- भूख मिटाना (Zero Hunger)

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)

- स्वच्छ जल और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)

- जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई (Climate Action)

🌳 8. भारत में सतत विकास और संरक्षण के लिए प्रमुख योजनाएं (Major Schemes in India for Sustainable Development and Conservation)

📌 1. जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission):

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक नल जल पहुंचाना।

📌 2. स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan):

- देश में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना।

📌 3. गंगा संरक्षण योजना (Namami Gange):

- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और संरक्षित करना।

📌 4. वन महोत्सव (Van Mahotsav):

- हर साल वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

📌 5. राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission):

- भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना।

📝 9. निष्कर्ष (Conclusion)

सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण न केवल पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है।

👉 पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 🌱

L3: CREATE EXAM NOTES ON environmental pollution and its type IN HINDI

📚 पर्यावरण प्रदूषण और इसके प्रकार (Environmental Pollution and Its Types) – परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स 🌱

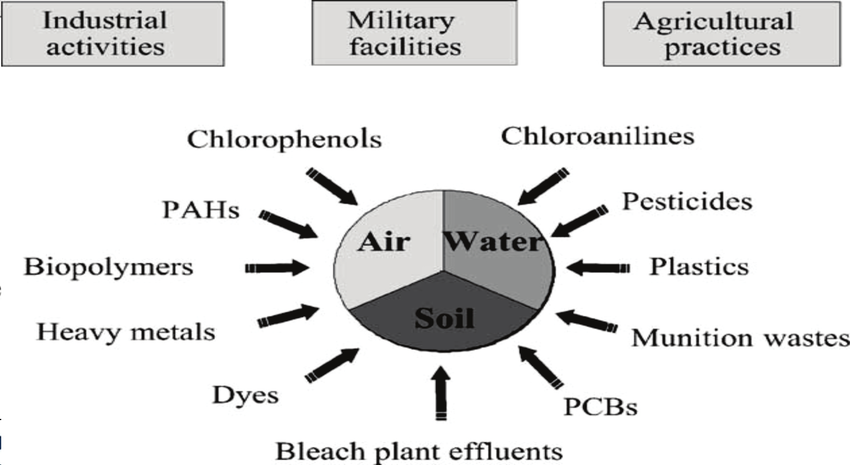

🌍 1. पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ (Definition of Environmental Pollution)

परिभाषा:

पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) का अर्थ है मानव गतिविधियों के कारण वायु, जल, मृदा और ध्वनि में अवांछनीय और हानिकारक तत्वों का मिलना, जिससे पर्यावरण और जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुँचता है।

👉 प्रदूषण का मुख्य कारण:

- औद्योगिकीकरण

- शहरीकरण

- कृषि में रसायनों का अत्यधिक उपयोग

- जीवाश्म ईंधनों का दहन

📝 2. प्रदूषण के मुख्य घटक (Main Components of Pollution)

✅ 1. प्रदूषक (Pollutants):

- वे तत्व जो पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं।

- प्रकार:

- प्राथमिक प्रदूषक: प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड)।

- द्वितीयक प्रदूषक: प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बने प्रदूषक (जैसे ओजोन, धुआं)।

✅ 2. स्रोत (Sources):

- प्राकृतिक स्रोत: ज्वालामुखी, जंगल की आग, धूल के तूफान।

- मानव-निर्मित स्रोत: औद्योगिक अपशिष्ट, वाहन उत्सर्जन, कृषि रसायन।

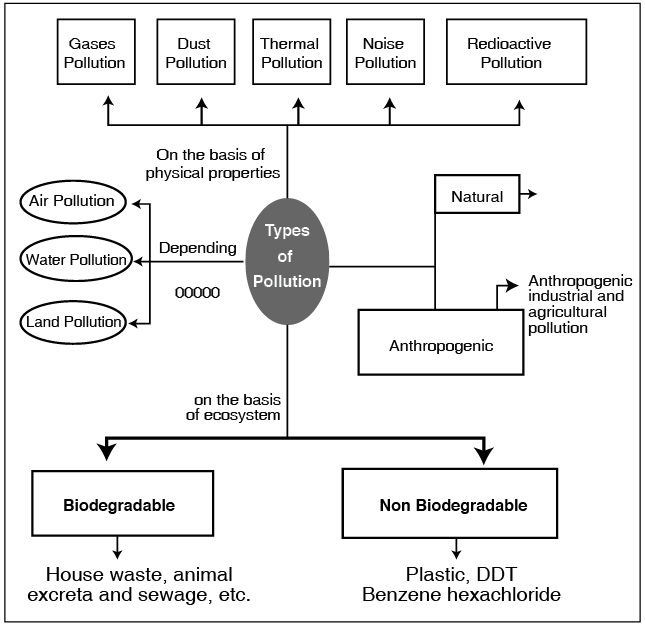

🌱 3. प्रदूषण के प्रकार (Types of Pollution)

🌫️ 1. वायु प्रदूषण (Air Pollution)

परिभाषा:

वायु में अवांछनीय गैसों, धूलकणों और विषैले तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं।

👉 मुख्य कारण:

- औद्योगिक उत्सर्जन

- वाहनों से निकलने वाला धुआं

- जीवाश्म ईंधनों का दहन

👉 प्रमुख प्रदूषक:

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)

- सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂)

- नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ)

- पार्टिकुलेट मैटर (PM)

✅ प्रभाव:

- श्वसन संबंधी बीमारियां

- अम्लीय वर्षा (Acid Rain)

- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन

✅ नियंत्रण के उपाय:

- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

- सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन

- औद्योगिक उत्सर्जन का नियंत्रण

💧 2. जल प्रदूषण (Water Pollution)

परिभाषा:

जल में हानिकारक और विषैले पदार्थों का मिश्रण, जिससे उसका गुणवत्ता स्तर गिर जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है।

👉 मुख्य कारण:

- औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट

- कृषि में उपयोग किए गए रसायन और कीटनाशक

- प्लास्टिक और कचरे का जल स्रोतों में मिलना

👉 प्रमुख प्रदूषक:

- भारी धातुएं (लेड, पारा)

- रोगजनक बैक्टीरिया

- तेल और रसायन

✅ प्रभाव:

- जलजनित बीमारियां (जैसे हैजा, टाइफाइड)

- जलीय जीवन का विनाश

- पीने के पानी की कमी

✅ नियंत्रण के उपाय:

- औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार

- वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना

- जल संरक्षण और पुनर्चक्रण

🌱 3. मृदा प्रदूषण (Soil Pollution)

परिभाषा:

मृदा में हानिकारक रसायनों, कीटनाशकों और अपशिष्ट पदार्थों के मिश्रण को मृदा प्रदूषण कहते हैं।

👉 मुख्य कारण:

- कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग

- औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान

- प्लास्टिक और ठोस कचरे का सड़कों पर फेंकना

👉 प्रमुख प्रदूषक:

- कीटनाशक और उर्वरक

- औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक

- भारी धातुएं (कैडमियम, पारा)

✅ प्रभाव:

- मृदा की उर्वरता में कमी

- कृषि उत्पादन में गिरावट

- भूजल प्रदूषण

✅ नियंत्रण के उपाय:

- जैविक खेती को बढ़ावा देना

- कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन

- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन

🎧 4. ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)

परिभाषा:

ध्वनि का स्तर जब सामान्य स्तर (60-70 डेसिबल) से अधिक हो जाता है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।

👉 मुख्य कारण:

- औद्योगिक गतिविधियां

- यातायात का शोर

- सामाजिक और धार्मिक समारोह

👉 प्रमुख स्रोत:

- मशीनें और वाहन

- लाउडस्पीकर और पटाखे

- औद्योगिक इकाइयां

✅ प्रभाव:

- श्रवण क्षमता में कमी

- मानसिक तनाव और थकान

- नींद में बाधा और हृदय रोग

✅ नियंत्रण के उपाय:

- ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू करना

- साउंडप्रूफ तकनीकों का उपयोग

- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

☢️ 5. रेडियोधर्मी प्रदूषण (Radioactive Pollution)

परिभाषा:

रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेषों या उत्सर्जन के कारण पर्यावरण में विकिरण का प्रसार रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है।

👉 मुख्य कारण:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का रिसाव

- परमाणु हथियारों का परीक्षण

- रेडियोधर्मी कचरे का अनुचित निपटान

👉 प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व:

- यूरेनियम (U)

- प्लूटोनियम (Pu)

- रेडियम (Ra)

✅ प्रभाव:

- कैंसर और आनुवंशिक विकृतियां

- जैव विविधता का विनाश

- पारिस्थितिक असंतुलन

✅ नियंत्रण के उपाय:

- रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान

- परमाणु संयंत्रों की निगरानी और सुरक्षा

- परमाणु परीक्षणों पर नियंत्रण

📊 4. प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (Pollution Control Measures)

✅ 1. जन जागरूकता अभियान (Public Awareness Campaigns):

- स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना।

✅ 2. कानूनी उपाय (Legal Measures):

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन।

- औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण।

✅ 3. हरित तकनीक का विकास (Development of Green Technology):

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।

- स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विकास।

✅ 4. अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management):

- ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन।

- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।

✅ 5. वनों का संरक्षण (Forest Conservation):

- वनों की कटाई को रोकना।

- वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

📚 5. निष्कर्ष (Conclusion)

पर्यावरण प्रदूषण आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बन गया है।

👉 इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए जन जागरूकता, सख्त कानूनों का पालन और हरित तकनीकों का विकास अत्यंत आवश्यक है।

🌱 सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। 🌏

===============SHORT ANSWER QUESTIONS=============================

S1- CREATE EXAM NOTES ON need of swachhata and sanitation IN HINDI

📚 स्वच्छता और स्वच्छता की आवश्यकता (Need of Swachhata and Sanitation) – परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स 🌱

🌍 1. स्वच्छता का अर्थ (Definition of Swachhata)

परिभाषा:

स्वच्छता (Cleanliness) का अर्थ है पर्यावरण, शरीर, मन और समाज को गंदगी और रोगों से मुक्त रखना। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता शामिल है।

👉 स्वच्छता के मुख्य घटक:

- व्यक्तिगत स्वच्छता

- घरेलू और सामाजिक स्वच्छता

- पर्यावरणीय स्वच्छता

🚽 2. स्वच्छता और स्वच्छता (Sanitation) में अंतर (Difference Between Cleanliness and Sanitation)

| स्वच्छता (Cleanliness) | स्वास्थ्यकरता (Sanitation) |

|---|---|

| व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को बनाए रखना | मल, कचरा और गंदगी का उचित निपटान |

| रोगों को फैलने से रोकना | अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण |

| स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना | सुरक्षित जल आपूर्ति और सीवेज सिस्टम |

📝 3. स्वच्छता और स्वच्छता की आवश्यकता (Need of Cleanliness and Sanitation)

✅ 1. रोगों से बचाव (Prevention of Diseases)

- गंदगी से मच्छर, मक्खी और अन्य रोगवाहक जीवाणु पैदा होते हैं जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं।

- उचित स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से इन रोगों को रोका जा सकता है।

✅ 2. स्वस्थ समाज की स्थापना (Establishment of a Healthy Society)

- स्वच्छता का पालन करने से समाज में स्वास्थ्य स्तर बेहतर होता है और लोगों की औसत आयु बढ़ती है।

- स्वच्छ वातावरण लोगों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

✅ 3. पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection)

- स्वच्छता से वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।

- गंदगी और कचरे का सही प्रबंधन करने से जल स्रोतों को स्वच्छ रखा जा सकता है।

✅ 4. आर्थिक विकास (Economic Development)

- स्वस्थ और स्वच्छ समाज में श्रम शक्ति अधिक होती है जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है।

- बीमारियों पर होने वाले चिकित्सा खर्च में कमी आती है जिससे आर्थिक संसाधनों की बचत होती है।

✅ 5. बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा (Safety of Children and Women)

- स्वच्छता और सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था से महिलाओं और बच्चों को बेहतर सुरक्षा मिलती है।

- खुले में शौच से महिलाओं और बच्चों की गरिमा और सुरक्षा को खतरा रहता है, जिसे स्वच्छता अभियान से रोका जा सकता है।

✅ 6. सामाजिक सम्मान और गरिमा (Social Dignity and Respect)

- स्वच्छ वातावरण व्यक्ति को आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

- स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था से महिलाओं और लड़कियों को गरिमा और सुरक्षा मिलती है।

🚨 4. स्वच्छता की कमी से उत्पन्न समस्याएं (Problems Due to Lack of Cleanliness and Sanitation)

👉 1. जलजनित रोग (Waterborne Diseases):

- दूषित जल के कारण डायरिया, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।

👉 2. वायु प्रदूषण (Air Pollution):

- कचरे के सड़ने और जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं।

👉 3. मृदा प्रदूषण (Soil Pollution):

- अपशिष्ट पदार्थ और रसायनों के अनुचित निपटान से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है।

👉 4. सामाजिक असमानता (Social Inequality):

- स्वच्छता की कमी से महिलाओं और बच्चों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

🌱 5. स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान (Swachhata and Swachh Bharat Abhiyan)

🇮🇳 स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan):

- शुरुआत: 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर।

- उद्देश्य:

- खुले में शौच को समाप्त करना।

- गांवों और शहरों में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाना।

- सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था करना।

👉 स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख घटक:

- शौचालय निर्माण

- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन

- गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता

🚰 6. स्वच्छता बनाए रखने के उपाय (Measures to Maintain Cleanliness and Sanitation)

✅ 1. कचरा प्रबंधन (Waste Management):

- ठोस और तरल कचरे को अलग-अलग करना।

- कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना।

✅ 2. शौचालय की सुविधा (Toilet Facilities):

- हर घर में शौचालय का निर्माण।

- खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

✅ 3. स्वच्छ जल की व्यवस्था (Provision of Clean Water):

- जल स्रोतों का संरक्षण और प्रदूषण से बचाव।

- पीने के पानी का उचित निपटान और शुद्धिकरण।

✅ 4. स्वच्छता शिक्षा और जन जागरूकता (Sanitation Education and Awareness):

- स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना।

- विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा को अनिवार्य बनाना।

✅ 5. सामुदायिक भागीदारी (Community Participation):

- स्थानीय समुदाय को स्वच्छता अभियानों में शामिल करना।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का निर्माण।

📊 7. निष्कर्ष (Conclusion)

स्वच्छता और स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

👉 स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता के माध्यम से हम स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं।

🌱 “स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत” की परिकल्पना को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। 🌏

S2 – CREATE EXAM NOTES ON society moral upgradation and importance of sanitation IN HINDI

📚 समाज का नैतिक उन्नयन और स्वच्छता का महत्व (Society Moral Upgradation and Importance of Sanitation) – परीक्षा के लिए विस्तृत नोट्स 🌱

🌍 1. समाज का नैतिक उन्नयन (Moral Upgradation of Society)

✨ परिभाषा (Definition):

समाज का नैतिक उन्नयन (Moral Upgradation) का अर्थ है समाज में नैतिक मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों में सुधार लाना ताकि लोग सही और गलत में अंतर समझ सकें और बेहतर जीवन जी सकें।

👉 मुख्य उद्देश्य:

- समाज में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना।

- भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना।

- सभी वर्गों के बीच समानता और सद्भाव बनाए रखना।

🎯 2. समाज के नैतिक उन्नयन की आवश्यकता (Need for Moral Upgradation in Society)

✅ 1. अपराध और भ्रष्टाचार में कमी (Reduction in Crime and Corruption)

- नैतिकता से भ्रष्टाचार, अपराध और अनैतिक गतिविधियों में कमी आती है।

- लोग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का पालन करते हैं जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है।

✅ 2. सामाजिक समरसता (Social Harmony)

- नैतिक समाज में जाति, धर्म और वर्ग भेद की भावना समाप्त होती है।

- लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहता है।

✅ 3. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा (Safety of Women and Children)

- नैतिक मूल्यों के साथ समाज में महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान और सुरक्षा बढ़ती है।

- उनके अधिकारों की रक्षा होती है और वे सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सकते हैं।

✅ 4. समावेशी विकास (Inclusive Development)

- नैतिक समाज में सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं जिससे समावेशी विकास संभव होता है।

- समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर समान रूप से वितरित किए जाते हैं।

✅ 5. पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection)

- नैतिकता के आधार पर लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक होते हैं।

- स्वच्छता, वृक्षारोपण और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता मिलती है।

🚮 3. स्वच्छता का महत्व (Importance of Sanitation)

✨ परिभाषा (Definition):

स्वच्छता (Sanitation) का अर्थ है शरीर, घर, समाज और पर्यावरण को साफ रखना ताकि रोगों से बचा जा सके और एक स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके।

👉 स्वच्छता के प्रकार:

- 1. व्यक्तिगत स्वच्छता: शरीर, कपड़े और आहार की सफाई।

- 2. घरेलू स्वच्छता: घर, रसोई और आसपास की सफाई।

- 3. सामुदायिक स्वच्छता: सार्वजनिक स्थलों और जल स्रोतों की सफाई।

- 4. पर्यावरणीय स्वच्छता: कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण।

🧼 4. स्वच्छता की आवश्यकता और महत्व (Need and Importance of Sanitation)

✅ 1. रोगों से बचाव (Prevention of Diseases)

- स्वच्छता से डेंगू, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है।

- कचरे का सही निपटान और स्वच्छ जल आपूर्ति से संक्रमण को रोका जा सकता है।

✅ 2. पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection)

- उचित स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है।

- जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रखा जाता है।

✅ 3. बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा (Safety of Children and Women)

- स्वच्छता से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ती है।

- सुरक्षित शौचालय और साफ वातावरण से महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।

✅ 4. आर्थिक विकास (Economic Development)

- स्वच्छ वातावरण में लोग स्वस्थ रहते हैं जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

- चिकित्सा पर होने वाले खर्च में कमी आती है जिससे आर्थिक संसाधनों की बचत होती है।

✅ 5. सामाजिक सम्मान और गरिमा (Social Dignity and Respect)

- स्वच्छ और स्वस्थ समाज में लोगों को गरिमा और सम्मान मिलता है।

- स्वच्छता महिलाओं और बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाती है।

📝 5. स्वच्छता और समाज के नैतिक उन्नयन का संबंध (Connection Between Sanitation and Moral Upgradation of Society)

👉 1. नैतिक मूल्यों का विकास (Development of Moral Values):

- स्वच्छता का पालन करने से समाज में नैतिकता और अनुशासन की भावना विकसित होती है।

- लोग स्वच्छता को अपनाकर जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

👉 2. सामुदायिक सहभागिता (Community Participation):

- स्वच्छता अभियानों में सामुदायिक भागीदारी से समाज में एकजुटता और नैतिकता का विकास होता है।

- सामूहिक रूप से स्वच्छता का ध्यान रखने से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।

👉 3. महिलाओं और बच्चों की गरिमा की रक्षा (Protection of Dignity of Women and Children):

- स्वच्छता से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलता है जिससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा होती है।

- खुले में शौच को समाप्त कर महिलाओं की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है।

👉 4. स्वस्थ समाज और नैतिक उन्नयन (Healthy Society and Moral Upgradation):

- स्वच्छ और स्वस्थ समाज में नैतिक मूल्यों को अपनाना आसान होता है।

- लोग स्वच्छता और नैतिकता के प्रति जागरूक होकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।

🚰 6. स्वच्छ भारत अभियान और नैतिक उन्नयन (Swachh Bharat Abhiyan and Moral Upgradation)

🇮🇳 स्वच्छ भारत अभियान:

- शुरुआत: 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर।

- उद्देश्य:

- खुले में शौच को समाप्त करना।

- गांवों और शहरों में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाना।

- सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था करना।

👉 स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख घटक:

- शौचालय निर्माण

- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन

- स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम

✨ स्वच्छता से नैतिक उन्नयन के लाभ:

- स्वच्छता से समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है।

- लोग सामुदायिक स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं।

- स्वच्छ और स्वस्थ समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना आसान हो जाती है।

📊 7. निष्कर्ष (Conclusion)

स्वच्छता और नैतिक उन्नयन का सीधा संबंध समाज की प्रगति और विकास से है।

👉 स्वच्छता से न केवल रोगों से बचाव होता है बल्कि यह लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास भी करती है।

👉 स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सामूहिक भागीदारी से ही समाज में नैतिक उन्नयन और सम्मानपूर्ण जीवन संभव है।

🌱 “स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज” की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्वच्छता और नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा। 🌍

S3- CREATE EXAM NOTES ON climate change IN HINDI

🌍 जलवायु परिवर्तन (Climate Change) – परीक्षा के लिए विस्तृत नोट्स 📚

🌱 1. जलवायु परिवर्तन की परिभाषा (Definition of Climate Change)

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का अर्थ है दीर्घकालिक रूप से पृथ्वी के मौसम और तापमान में होने वाले परिवर्तन। यह परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक कारणों के परिणामस्वरूप होते हैं।

👉 संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार:

“जलवायु परिवर्तन का अर्थ है किसी विशिष्ट समय में पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन, जिसका प्रभाव वातावरण, समुद्री स्तर, वर्षा और जैव विविधता पर पड़ता है।”

🌡️ 2. जलवायु परिवर्तन के कारण (Causes of Climate Change)

✅ 1. ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन (Emission of Greenhouse Gases):

- ग्रीनहाउस गैसें (CO₂, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड) वातावरण में गर्मी को फंसा लेती हैं।

- औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है।

✅ 2. वनों की कटाई (Deforestation):

- पेड़-पौधे वातावरण से CO₂ अवशोषित करते हैं।

- वनों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में CO₂ की मात्रा बढ़ जाती है।

✅ 3. जीवाश्म ईंधन का उपयोग (Use of Fossil Fuels):

- कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है।

- औद्योगिक क्षेत्रों और परिवहन के बढ़ते उपयोग से जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

✅ 4. औद्योगीकरण और शहरीकरण (Industrialization and Urbanization):

- औद्योगिकीकरण से ऊर्जा की मांग बढ़ी और जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा।

- शहरीकरण से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा।

✅ 5. कृषि और मवेशी पालन (Agriculture and Livestock Farming):

- कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, और मवेशियों से मीथेन का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है।

🌊 3. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (Effects of Climate Change)

🔥 1. वैश्विक तापमान में वृद्धि (Increase in Global Temperature):

- पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्रीष्म ऋतु लंबी और अधिक गर्म हो रही है।

- IPCC के अनुसार, औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.1°C बढ़ चुका है।

🌊 2. समुद्र स्तर में वृद्धि (Rise in Sea Level):

- ग्लेशियरों के पिघलने और ध्रुवीय बर्फ के कम होने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।

- तटीय क्षेत्रों और द्वीप राष्ट्रों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है।

🌪️ 3. मौसम में अनियमितता (Irregular Weather Patterns):

- मानसून में देरी, वर्षा का असमान वितरण और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ गई है।

- सूखा और बाढ़ की घटनाएं अधिक आम हो गई हैं।

🌱 4. जैव विविधता पर प्रभाव (Impact on Biodiversity):

- कई जीव और पौधों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रही हैं।

- समुद्री जीवों और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) को गंभीर क्षति हो रही है।

🚜 5. कृषि उत्पादन में गिरावट (Decline in Agricultural Production):

- तापमान में वृद्धि और अनियमित मानसून के कारण फसल चक्र प्रभावित हो रहा है।

- खाद्य सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है, जिससे गरीब और विकासशील देशों में भूख की समस्या बढ़ सकती है।

🏭 4. जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख घटनाएं (Major Events Related to Climate Change)

✅ 1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol):

- वर्ष 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौता हुआ।

- इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था।

✅ 2. पेरिस समझौता (Paris Agreement):

- वर्ष 2015 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित COP-21 में जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।

- लक्ष्य:

- वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से कम रखना।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना।

✅ 3. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP):

- जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक सम्मेलन जिसमें वैश्विक स्तर पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

- COP-26 (ग्लासगो, 2021) में कार्बन तटस्थता और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया गया।

🔄 5. जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपाय (Measures to Prevent Climate Change)

🌿 1. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग (Use of Renewable Energy):

- सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना।

- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।

🌲 2. वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण (Forest Conservation and Afforestation):

- वनों की कटाई रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।

- वन संसाधनों का सतत प्रबंधन करना।

🚗 3. पर्यावरण अनुकूल परिवहन (Eco-friendly Transportation):

- इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना।

- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए साइकिल और पैदल चलने को बढ़ावा देना।

🏡 4. ऊर्जा दक्षता और संरक्षण (Energy Efficiency and Conservation):

- ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा बचत तकनीकों को अपनाना।

- ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना।

🧑🤝🧑 5. जन जागरूकता और शिक्षा (Public Awareness and Education):

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उससे बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।

- पर्यावरण संरक्षण अभियानों और स्वच्छता कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

📊 6. भारत और जलवायु परिवर्तन (India and Climate Change)

🇮🇳 भारत की पहल:

- राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change – NAPCC):

- 2008 में शुरू की गई योजना के तहत 8 मिशन कार्यरत हैं।

- सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जल संसाधनों का संरक्षण इसमें शामिल है।

- इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA):

- भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में शुरू की गई पहल।

- उद्देश्य: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

- स्वच्छ भारत अभियान:

- पर्यावरणीय स्वच्छता और जागरूकता के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की पहल।

📝 7. निष्कर्ष (Conclusion)

जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बन चुका है।

👉 मानवीय गतिविधियों और औद्योगिक क्रांति ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ाकर पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ दिया है।

👉 इससे न केवल मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि मानव जीवन और जैव विविधता भी संकट में है।

👉 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वनों का संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

🌱 “सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से ही जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है।” 🌍

S4- CREATE EXAM NOTES ON urbanization and its impact on sound pollution IN HINDI

🏙️ शहरीकरण और ध्वनि प्रदूषण पर इसका प्रभाव – परीक्षा नोट्स 📚

🌆 1. शहरीकरण की परिभाषा (Definition of Urbanization)

शहरीकरण (Urbanization) का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण और शहरी जीवनशैली को अपनाना। यह प्रक्रिया औद्योगीकरण, व्यापार, शिक्षा और बेहतर जीवन सुविधाओं की तलाश में होती है।

👉 संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार:

“शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित होकर शहरी क्षेत्रों में रहने लगता है।”

📈 2. शहरीकरण के कारण (Causes of Urbanization)

✅ 1. औद्योगीकरण (Industrialization):

- औद्योगिकीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं।

- औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरों में आते हैं।

✅ 2. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं (Education and Healthcare Facilities):

- शहरों में उच्च शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं और बेहतर जीवन शैली उपलब्ध होती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बच्चों की शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों में बसते हैं।

✅ 3. बेहतर जीवन सुविधाएं (Better Living Standards):

- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, परिवहन और मनोरंजन की बेहतर व्यवस्था होती है।

- आधुनिक जीवन शैली की ओर आकर्षण के कारण लोग शहरों का रुख करते हैं।

✅ 4. व्यावसायिक अवसर (Business and Employment Opportunities):

- व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावनाएं होती हैं।

- शहरीकरण के साथ-साथ नए व्यवसाय और स्टार्टअप्स के अवसर भी बढ़ते हैं।

🔊 3. ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा (Definition of Sound Pollution)

ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) तब होता है जब वातावरण में अवांछित, कष्टदायक और उच्च तीव्रता की ध्वनि का स्तर सामान्य मानक से अधिक हो जाता है। यह ध्वनि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

👉 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार:

“80 डेसिबल (dB) से अधिक ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, जबकि 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्थायी बहरापन का कारण बन सकती है।”

🔥 4. शहरीकरण और ध्वनि प्रदूषण के बीच संबंध (Relationship between Urbanization and Sound Pollution)

🏗️ 1. औद्योगिक इकाइयां और मशीनें (Industrial Units and Machinery):

- शहरीकरण के साथ बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां और निर्माण कार्य शुरू होते हैं।

- मशीनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली तेज आवाजें ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं।

🚦 2. बढ़ता यातायात (Increased Traffic):

- शहरीकरण के कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है।

- वाहनों के हॉर्न, इंजन की आवाज और सड़कों पर भीड़ के कारण शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है।

🏢 3. निर्माण कार्य (Construction Activities):

- शहरीकरण के कारण शहरों में निर्माण कार्य लगातार चलते रहते हैं।

- भवन निर्माण, सड़कों की मरम्मत और पुलों के निर्माण में भारी मशीनों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है।

🎵 4. मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रम (Entertainment and Social Events):

- शहरी क्षेत्रों में होने वाले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी समारोह और धार्मिक आयोजन लाउडस्पीकर और डीजे के कारण ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

✈️ 5. हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन (Airports and Railway Stations):

- शहरी क्षेत्रों में हवाई जहाजों, ट्रेनों और बसों का शोर भी ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

🚨 5. ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव (Effects of Sound Pollution)

🧠 1. मानसिक तनाव और चिंता (Mental Stress and Anxiety):

- लगातार तेज आवाजें तनाव और मानसिक विकारों का कारण बनती हैं।

- शहरी जीवन की तेज गति और शोरगुल से लोगों में अवसाद और चिंता बढ़ती है।

👂 2. श्रवण क्षमता पर असर (Impact on Hearing Ability):

- 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि लंबे समय तक सुनने पर सुनने की क्षमता में कमी आती है।

- 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्थायी बहरापन का कारण बन सकती है।

❤️ 3. हृदय रोग का खतरा (Risk of Heart Diseases):

- ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदय गति बढ़ने, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

😴 4. नींद में बाधा (Disturbance in Sleep):

- शहरी क्षेत्रों में रात में वाहनों की आवाज, निर्माण कार्य और अन्य ध्वनि स्रोत नींद में बाधा डालते हैं।

- नींद में कमी से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

🧒 5. बच्चों पर प्रभाव (Impact on Children):

- बच्चों की एकाग्रता, पढ़ाई और मानसिक विकास पर ध्वनि प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- लगातार ध्वनि प्रदूषण से बच्चों में चिड़चिड़ापन और थकान की समस्या हो सकती है।

🌿 6. ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय (Measures to Control Sound Pollution)

🌱 1. औद्योगिक इकाइयों का नियमन (Regulation of Industrial Units):

- औद्योगिक इकाइयों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थापित करना।

- मशीनों में ध्वनि अवरोधक उपकरणों का उपयोग करना।

🚗 2. यातायात प्रबंधन (Traffic Management):

- हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाना और शोर रहित इंजन का उपयोग करना।

- सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना और यातायात जाम को कम करना।

🏢 3. ध्वनि अवरोधकों का उपयोग (Use of Noise Barriers):

- सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे ध्वनि अवरोधक लगाना।

- हवाई अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ध्वनि अवरोधकों का प्रयोग।

🎧 4. सार्वजनिक जागरूकता (Public Awareness):

- ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जनसाधारण को जागरूक करना।

- लोगों को कम ध्वनि में संगीत सुनने और अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचने के लिए प्रेरित करना।

🏡 5. वृक्षारोपण और हरित पट्टियां (Afforestation and Green Belts):

- सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और हरित पट्टियां ध्वनि को अवशोषित करती हैं।

- शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।

📝 7. भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून (Laws for Noise Pollution Control in India)

⚖️ 1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986):

- औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों पर ध्वनि स्तर की सीमा तय करता है।

- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

📢 2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000):

- ध्वनि स्तर के मानकों को परिभाषित करता है और ध्वनि प्रदूषण के लिए दंड का प्रावधान करता है।

- ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ‘शांत क्षेत्र’ घोषित करने का प्रावधान।

🚨 3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988):

- वाहनों के हॉर्न और इंजन से उत्पन्न ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं।

🏙️ 8. निष्कर्ष (Conclusion)

शहरीकरण और ध्वनि प्रदूषण के बीच गहरा संबंध है।

👉 शहरीकरण से औद्योगिकीकरण, यातायात और निर्माण कार्य बढ़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है।

👉 ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव, श्रवण हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

👉 ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता, सख्त कानून और हरित क्षेत्रों का विकास आवश्यक है।

🌱 “स्वस्थ समाज और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना जरूरी है।” 🌿

S5- CREATE EXAM NOTES ON environmental ethics IN HINDI

🌱 पर्यावरण नैतिकता (Environmental Ethics) – परीक्षा नोट्स 📚

📚 1. पर्यावरण नैतिकता की परिभाषा (Definition of Environmental Ethics)

पर्यावरण नैतिकता (Environmental Ethics) वह शाखा है जो यह निर्धारित करती है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध नैतिक रूप से कैसे संचालित होने चाहिए। यह अध्ययन करता है कि मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों, जीव-जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने चाहिए।

👉 पर्यावरण नैतिकता का उद्देश्य:

- पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

- भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना।

🌿 2. पर्यावरण नैतिकता का महत्व (Importance of Environmental Ethics)

✅ 1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources):

- सीमित प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नैतिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

- वनों, जल, मिट्टी और जैव विविधता का संरक्षण।

✅ 2. जैव विविधता की रक्षा (Protection of Biodiversity):

- पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों की भूमिका को समझना और उनकी रक्षा करना।

- विलुप्ति की कगार पर पहुंची प्रजातियों को बचाना।

✅ 3. भावी पीढ़ियों के लिए दायित्व (Responsibility Towards Future Generations):

- प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना।

- सतत विकास को बढ़ावा देना।

✅ 4. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम (Prevention of Environmental Pollution):

- जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना।

- औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करना।

✅ 5. जलवायु परिवर्तन से बचाव (Combating Climate Change):

- वैश्विक तापमान वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।

- हरित ऊर्जा और सतत विकास को अपनाना।

🏞️ 3. पर्यावरण नैतिकता के सिद्धांत (Principles of Environmental Ethics)

📜 1. अंतर-पीढ़ीगत न्याय (Inter-generational Equity):

- वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार करे कि भावी पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके।

- उदाहरण: वनों की कटाई को रोकना और जल स्रोतों का संरक्षण।

📜 2. मानव-केंद्रित दृष्टिकोण (Anthropocentric Approach):

- इस दृष्टिकोण में मानव को पर्यावरण का केंद्र माना जाता है।

- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए।

📜 3. पारिस्थितिक दृष्टिकोण (Ecocentric Approach):

- इस दृष्टिकोण में प्रकृति और सभी जीवों को समान महत्व दिया जाता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा को सर्वोपरि माना जाता है।

📜 4. समतामूलक दृष्टिकोण (Biocentric Approach):

- सभी जीवधारियों के जीवन को मूल्यवान और समान समझा जाता है।

- प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना आवश्यक है।

🌍 4. पर्यावरण नैतिकता के प्रकार (Types of Environmental Ethics)

🌳 1. गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology):

- यह दृष्टिकोण मानता है कि मानव जीवन का मूल्य प्रकृति के अन्य रूपों से अधिक नहीं है।

- प्रकृति के सभी जीवों और तत्वों के प्रति समान सम्मान की भावना।

🏙️ 2. सतही पारिस्थितिकी (Shallow Ecology):

- सतही पारिस्थितिकी केवल मानव कल्याण और आराम के लिए पर्यावरण संरक्षण पर बल देती है।

- इस दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

🦅 3. भूमि नैतिकता (Land Ethics):

- अमेरिकी पर्यावरणविद् एल्डो लियोपोल्ड ने इस सिद्धांत को विकसित किया।

- यह मानता है कि भूमि और उसके जीवों का सम्मान और संरक्षण नैतिक जिम्मेदारी है।

🔥 5. पर्यावरण नैतिकता से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Environmental Ethics)

❗ 1. वनों की कटाई (Deforestation):

- वनों का अंधाधुंध दोहन जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है।

- वनों के संरक्षण से पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है।

❗ 2. जलवायु परिवर्तन (Climate Change):

- औद्योगीकरण और कार्बन उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।

- वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है।

❗ 3. जैव विविधता का ह्रास (Loss of Biodiversity):

- पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन रहा है।

- जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता और कड़े कानून आवश्यक हैं।

❗ 4. प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution):

- प्लास्टिक के अधिक उपयोग से समुद्रों और भूमि पर कचरे का ढेर लग रहा है।

- प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और वैकल्पिक उपायों को अपनाना आवश्यक है।

🧠 6. पर्यावरण नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय (Ways to Promote Environmental Ethics)

🌱 1. पर्यावरण शिक्षा (Environmental Education):

- पर्यावरण जागरूकता को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना।

- लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।

🌱 2. सतत विकास (Sustainable Development):

- प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके।

- हरित ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देना।

🌱 3. पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन (Recycling and Waste Management):

- प्लास्टिक, कचरा और औद्योगिक कचरे को पुनः उपयोग में लाना।

- अपशिष्ट प्रबंधन की कुशल प्रणाली विकसित करना।

🌱 4. पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा (Protection of Ecosystems):

- वनों, जल स्रोतों और जैव विविधता की रक्षा के लिए सख्त नियम लागू करना।

- औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करना।

📜 7. भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून (Laws for Environmental Protection in India)

⚖️ 1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986):

- यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

⚖️ 2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980):

- वनों के संरक्षण और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानून।

⚖️ 3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974):

- जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया।

⚖️ 4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981):

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ वायु बनाए रखने के लिए बनाए गए नियम।

🎯 8. निष्कर्ष (Conclusion)

पर्यावरण नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि मानव अपने पर्यावरण के प्रति नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार करे।

👉 प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास पर्यावरण नैतिकता के मूल सिद्धांत हैं।

👉 भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण बनाए रखने के लिए “पर्यावरण नैतिकता को व्यवहार में लाना समय की मांग है।” 🌿