1. एकाधिकार (Monopoly) – परीक्षा नोट्स

परिचय

एकाधिकार (Monopoly) एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है और उस उत्पाद का कोई करीबी विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

एकाधिकार की विशेषताएँ

- एकमात्र विक्रेता – पूरे बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है।

- कोई प्रतिस्पर्धा नहीं – कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी नहीं होता।

- मूल्य नियंत्रण – विक्रेता अपनी इच्छा से कीमत निर्धारित कर सकता है।

- उच्च बाधाएँ (Barriers to Entry) – नए विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन होता है।

- विकल्पों की अनुपस्थिति – उत्पाद का कोई निकट प्रतिस्थापन (Substitute) उपलब्ध नहीं होता।

एकाधिकार के प्रकार

- प्राकृतिक एकाधिकार (Natural Monopoly) – जहाँ किसी विशेष संसाधन (जैसे पानी, बिजली) पर केवल एक ही फर्म का नियंत्रण होता है।

- कानूनी एकाधिकार (Legal Monopoly) – जब सरकार किसी विशेष कंपनी को पेटेंट, लाइसेंस, या कॉपीराइट देती है।

- कृत्रिम एकाधिकार (Artificial Monopoly) – जब कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कुछ कृत्रिम उपाय अपनाती हैं।

एकाधिकार के कारण

- सरकारी नीतियाँ और लाइसेंस

- पेटेंट और कॉपीराइट

- विशाल पूंजी की आवश्यकता

- कच्चे माल के स्रोतों पर नियंत्रण

- ब्रांड छवि और उपभोक्ता विश्वास

एकाधिकार के लाभ

- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है।

- स्थिरता बनी रहती है क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण लागत कम होती है।

एकाधिकार की हानियाँ

- उच्च मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं को नुकसान।

- नवाचार (Innovation) में कमी आ सकती है।

- उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

- उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होते हैं।

नियंत्रण और विनियमन (Regulation of Monopoly)

सरकारें एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय अपनाती हैं, जैसे:

- मूल्य नियंत्रण (Price Control) – सरकार अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकती है।

- विनियमन (Regulation) – प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं।

- राष्ट्रीयकरण (Nationalization) – सरकार आवश्यक सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act) – बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान।

निष्कर्ष:

एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, जो अपने लाभ के लिए मूल्य और उत्पादन को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार कई नीतियाँ अपनाती है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता की सेवाएँ मिल सकें।

2. परिवर्ती अनुपात का नियम (Law of Variable Proportion) – परीक्षा नोट्स

परिचय

परिवर्ती अनुपात का नियम उत्पादन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम यह बताता है कि जब उत्पादन में एक इनपुट को परिवर्तित किया जाता है जबकि अन्य इनपुट स्थिर रहते हैं, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद उसकी वृद्धि दर घटने लगती है।

परिभाषा

अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार:

“जब उत्पादन में कुछ निश्चित कारक स्थिर रहते हैं और किसी एक परिवर्ती कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो प्रारंभ में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ता है और अंततः घटने लगता है।”

परिवर्ती अनुपात के नियम की धारणाएँ

- एक स्थिर और एक परिवर्ती कारक – केवल एक उत्पादन कारक (जैसे श्रम) परिवर्तित किया जाता है, जबकि अन्य (जैसे भूमि, पूंजी) स्थिर रहते हैं।

- तकनीकी स्थिरता – उत्पादन तकनीक में कोई बदलाव नहीं होता।

- लघु अवधि (Short Run) – यह नियम अल्पकालीन अवधि में लागू होता है।

- समान गुणवत्ता के संसाधन – सभी उपयोग किए गए संसाधनों की गुणवत्ता समान होती है।

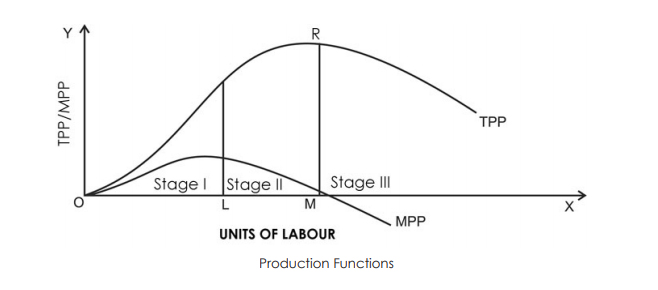

परिवर्ती अनुपात के नियम के चरण (Stages of Law of Variable Proportion)

1. प्रथम अवस्था: बढ़ती हुई प्रतिफल अवस्था (Increasing Returns to Factor)

- इस चरण में जैसे-जैसे परिवर्ती कारक (जैसे श्रम) बढ़ाया जाता है, कुल उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है।

- औसत उत्पाद (Average Product) और सीमांत उत्पाद (Marginal Product) दोनों बढ़ते हैं।

- इसका कारण है कि प्रारंभ में संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।

2. द्वितीय अवस्था: घटती हुई प्रतिफल अवस्था (Diminishing Returns to Factor)

- इस चरण में जैसे-जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन धीमी गति से।

- सीमांत उत्पाद (Marginal Product) घटने लगता है लेकिन सकारात्मक रहता है।

- इसका कारण संसाधनों का असमान उपयोग और उत्पादन में भीड़भाड़ (Overcrowding) है।

- यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि ज्यादातर उत्पादन इसी चरण में होता है।

3. तृतीय अवस्था: नकारात्मक प्रतिफल अवस्था (Negative Returns to Factor)

- इस चरण में कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पाद (Marginal Product) नकारात्मक हो जाता है।

- इसका कारण संसाधनों की अत्यधिक भीड़, कुप्रबंधन और सीमित संसाधनों का अत्यधिक दोहन है।

परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण

- प्रारंभ में उत्पादन संसाधनों का बेहतर उपयोग।

- अधिक श्रमिकों के कारण समन्वय की समस्या।

- स्थिर संसाधनों पर अधिक दबाव।

- संसाधनों की कम उत्पादकता।

परिवर्ती अनुपात के नियम का व्यावहारिक महत्व

- कृषि क्षेत्र में – सीमित भूमि पर अधिक श्रम लगाने से उत्पादन में कमी आती है।

- उद्योगों में – अधिक श्रमिक जोड़ने से उत्पादन में प्रारंभिक वृद्धि होती है, लेकिन बाद में गिरावट आने लगती है।

- व्यापार में – सीमित पूंजी में अधिक श्रमिक लगाने से लाभ घटने लगता है।

- आर्थिक नीतियों में – सरकार उत्पादन को संतुलित करने के लिए इस नियम का उपयोग करती है।

निष्कर्ष

परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो उत्पादन की दर पहले बढ़ती है, फिर घटती है और अंत में नकारात्मक हो जाती है। यह नियम उत्पादन और संसाधन प्रबंधन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. सैमुअलसन की मांग प्रमेय (Samuelson’s Demand Theorem) / प्रकट वरीयता सिद्धांत (Revealed Preference Analysis) – परीक्षा नोट्स

परिचय

सैमुअलसन की मांग प्रमेय (Samuelson’s Demand Theorem) उपभोक्ता मांग के व्यवहार को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह बताता है कि किसी उपभोक्ता की मांग उसके बजट और वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है।

इस प्रमेय को अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल सैमुअलसन (Paul Samuelson) ने विकसित किया था और इसे “रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी” (Revealed Preference Theory) के आधार पर प्रस्तुत किया गया था।

सैमुअलसन की मांग प्रमेय की परिभाषा

“यदि कोई उपभोक्ता एक बजट में किसी विशेष वस्तु को चुनता है, तो यह माना जा सकता है कि यह चयन उसकी प्राथमिकता को दर्शाता है और वह अन्य वैकल्पिक वस्तुओं की तुलना में इसे अधिक पसंद करता है।”

सैमुअलसन की मांग प्रमेय की मुख्य विशेषताएँ

- व्यक्ति का तर्कसंगत व्यवहार (Rational Behavior) – उपभोक्ता अपने सीमित बजट में सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने की कोशिश करता है।

- मांग और बजट का संबंध – मांग उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है।

- आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव – जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो उपभोक्ता अधिक खरीदता है, जिससे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

- पसंद प्रकट करने की विधि (Revealed Preference) – यदि उपभोक्ता एक विशेष वस्तु खरीदता है, तो वह इस बात का संकेत देता है कि यह उसकी सर्वोत्तम पसंद है।

- गुणवत्ता अपरिवर्तित रहती है – सभी वस्तुओं की गुणवत्ता समय के साथ समान मानी जाती है।

सैमुअलसन की मांग प्रमेय के सिद्धांत

- पसंद की स्थिरता (Consistency of Choice)

- यदि उपभोक्ता ने एक बार किसी वस्तु को पसंद किया है, तो वह भविष्य में भी समान परिस्थितियों में वही पसंद करेगा।

- गैर-व्यर्थता (Non-Satiation)

- उपभोक्ता हमेशा अधिक वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा रखता है और किसी विशेष मात्रा तक पहुँचने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता।

- पारदर्शी पसंद (Transitivity of Choice)

- यदि उपभोक्ता A को B से अधिक पसंद करता है और B को C से अधिक पसंद करता है, तो वह A को C से भी अधिक पसंद करेगा।

- मांग का सामान्य नियम (General Law of Demand)

- यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है और अन्य सभी चीजें समान रहती हैं, तो उसकी मांग बढ़ती है।

सैमुअलसन की मांग प्रमेय के व्यावहारिक उपयोग

- उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या – यह सिद्धांत समझाता है कि उपभोक्ता विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार क्रय निर्णय लेते हैं।

- मांग पूर्वानुमान (Demand Forecasting) – बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाने में मदद करता है।

- मूल्य निर्धारण नीतियाँ – व्यवसाय अपनी कीमतें उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं।

- आर्थिक नीतियों में उपयोग – सरकारें कर नीति और सब्सिडी देने में इस प्रमेय का उपयोग कर सकती हैं।

निष्कर्ष

सैमुअलसन की मांग प्रमेय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को उसकी क्रय शक्ति और बजट के आधार पर समझाने में सहायक है। यह प्रमेय बताता है कि उपभोक्ता अपने खर्च की योजना इस तरह बनाता है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।

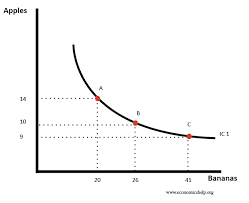

4. उदासीनता वक्र (Indifference Curve) – परीक्षा नोट्स

परिचय

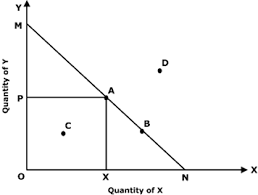

उदासीनता वक्र (Indifference Curve) उपभोक्ता व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह बताता है कि कोई उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के ऐसे संयोजन (Combination) को चुन सकता है जो उसे समान संतोष (Satisfaction) प्रदान करते हैं।

इसका उपयोग उपभोक्ता की पसंद और उसकी मांग को समझने के लिए किया जाता है।

उदासीनता वक्र की परिभाषा

“उदासीनता वक्र उन विभिन्न वस्तु संयोजनों का ग्राफिक निरूपण (Graphical Representation) है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह किसी विशेष संयोजन को अन्य पर प्राथमिकता नहीं देता।”

उदासीनता वक्र की विशेषताएँ

- दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर झुका होता है (Downward Sloping)

- यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटती है ताकि संतोष का स्तर समान बना रहे।

- उदासीनता वक्र उत्तल होता है (Convex to the Origin)

- घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर (Diminishing Marginal Rate of Substitution) के कारण उदासीनता वक्र उत्तल होता है।

- दो उदासीनता वक्र आपस में नहीं कटते (Indifference Curves Do Not Intersect)

- यदि दो वक्र एक-दूसरे को काटते हैं, तो यह उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।

- उच्चतर उदासीनता वक्र अधिक संतोष दर्शाता है (Higher Indifference Curve Represents Higher Satisfaction)

- जो उदासीनता वक्र ऊपर होता है, वह अधिक संतोष का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें वस्तुओं की अधिक मात्रा होती है।

सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर (Diminishing Marginal Rate of Substitution – MRS)

- सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS) वह दर है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को प्राप्त करता है, जबकि संतोष का स्तर समान रहता है।

- जैसे-जैसे उपभोक्ता एक वस्तु अधिक ग्रहण करता है, वह दूसरी वस्तु को कम त्यागने को तैयार होता है।

उदासीनता वक्र मानचित्र (Indifference Map)

- एक उपभोक्ता की विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है।

- यह दर्शाता है कि उपभोक्ता किस प्रकार अधिक संतोष प्राप्त कर सकता है।

उदासीनता वक्र और बजट रेखा (Indifference Curve and Budget Line)

- बजट रेखा (Budget Line) उन सभी वस्तु संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय में खरीद सकता है।

- उपभोक्ता संतुलन (Consumer Equilibrium) उस बिंदु पर होता है जहाँ बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है।

उदासीनता वक्र का व्यावहारिक महत्व

- उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या – यह सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय में सर्वोत्तम संतोष कैसे प्राप्त करता है।

- मांग विश्लेषण में सहायता – यह दर्शाता है कि उपभोक्ता की पसंद कीमतों में बदलाव से कैसे प्रभावित होती है।

- उत्पाद नीति निर्धारण में सहायक – कंपनियाँ उपभोक्ता की पसंद के आधार पर उत्पाद रणनीति बना सकती हैं।

- सरकारी नीतियों में उपयोग – सरकार सब्सिडी और कर नीति बनाते समय इस सिद्धांत का उपयोग कर सकती है।

निष्कर्ष

उदासीनता वक्र उपभोक्ता व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के बीच संतोष का संतुलन कैसे बनाता है। बजट रेखा और उदासीनता वक्र के मिलन से उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है, जो अधिकतम संतोष की स्थिति होती है।

5. संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition) – परीक्षा नोट्स

परिचय

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition) एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, और सभी विक्रेता समान प्रकार की वस्तुएँ बेचते हैं। इस बाजार में कोई भी विक्रेता या खरीदार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता।

परिभाषा

आदम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार:

“संपूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई भी एकल विक्रेता या खरीदार बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता।”

मार्शल (Marshall) के अनुसार:

“संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, और सभी को पूर्ण जानकारी होती है।”

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएँ

- अत्यधिक विक्रेता और खरीदार (Large Number of Buyers and Sellers)

- बाजार में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, जिससे कोई भी एकल विक्रेता या खरीदार कीमत पर नियंत्रण नहीं कर सकता।

- समान उत्पाद (Homogeneous Product)

- सभी विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तुएँ बेचते हैं, जिससे उपभोक्ता के लिए कोई अंतर नहीं होता।

- मूल्य नियंत्रित नहीं किया जा सकता (Price Taker Market)

- प्रत्येक विक्रेता को बाजार में तय कीमत पर ही सामान बेचना होता है; वे अपने अनुसार मूल्य नहीं बदल सकते।

- बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और निर्गम (Free Entry and Exit)

- कोई भी नया विक्रेता आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकता है और किसी भी समय बाहर निकल सकता है।

- उच्च प्रतिस्पर्धा (Perfect Knowledge and Competition)

- सभी खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, जिससे कोई विक्रेता अधिक लाभ अर्जित नहीं कर सकता।

- परिवहन लागत का अभाव (No Transportation Cost)

- सभी विक्रेताओं के लिए परिवहन लागत शून्य मानी जाती है, जिससे कीमत में कोई अंतर नहीं आता।

- कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं (No Government Intervention)

- सरकार बाजार में मूल्य निर्धारण या व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण (Price Determination in Perfect Competition)

- बाजार में कीमत माँग (Demand) और आपूर्ति (Supply) के आधार पर तय होती है।

- किसी भी विक्रेता को स्वतंत्र रूप से मूल्य तय करने की शक्ति नहीं होती।

- दीर्घकाल में सभी विक्रेताओं को केवल सामान्य लाभ (Normal Profit) प्राप्त होता है।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लाभ (Advantages of Perfect Competition)

- उचित मूल्य (Fair Prices) – उपभोक्ताओं को वस्तुएँ न्यूनतम कीमत पर मिलती हैं।

- उच्च दक्षता (High Efficiency) – उत्पादक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं।

- स्वतंत्र प्रवेश (Free Entry) – कोई भी नया विक्रेता बाजार में आ सकता है।

- बाजार में पारदर्शिता (Market Transparency) – उपभोक्ताओं को सही जानकारी होती है, जिससे कोई धोखाधड़ी नहीं होती।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा की हानियाँ (Disadvantages of Perfect Competition)

- विकास की कमी (Lack of Innovation) – सभी विक्रेता समान वस्तुएँ बेचते हैं, जिससे नवाचार (Innovation) की संभावना कम हो जाती है।

- ब्रांडिंग की कमी (No Brand Loyalty) – चूंकि सभी उत्पाद समान होते हैं, इसलिए ब्रांड की कोई विशेष पहचान नहीं बन पाती।

- लाभ की सीमित संभावना (Limited Profitability) – अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेताओं को केवल सामान्य लाभ मिलता है।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा का व्यावहारिक महत्व

- नीति निर्धारण में सहायक – सरकार व्यापार नीतियों को निर्धारित करने में इस सिद्धांत का उपयोग कर सकती है।

- उद्योगों के लिए मार्गदर्शक – कंपनियाँ मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा की रणनीति बनाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग कर सकती हैं।

- उपभोक्ता हित की रक्षा – संपूर्ण प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ प्राप्त करने में मदद करती है।

निष्कर्ष

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा एक आदर्श बाजार संरचना है, जिसमें कोई भी विक्रेता या खरीदार कीमत पर नियंत्रण नहीं कर सकता। यह उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होता है, लेकिन विक्रेताओं के लिए सीमित लाभकारी स्थिति उत्पन्न करता है। हालाँकि, वास्तविक जीवन में पूरी तरह संपूर्ण प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व बहुत दुर्लभ है।

6A. अल्पाधिकार (Oligopoly) – परीक्षा नोट्स

परिचय

अल्पाधिकार (Oligopoly) एक बाजार संरचना है जिसमें कुछ गिने-चुने विक्रेता होते हैं, जो किसी विशेष उत्पाद या सेवा को बेचते हैं। इन कंपनियों का बाजार पर प्रभाव होता है और वे आपसी प्रतिस्पर्धा से कीमतें एवं उत्पादन तय करती हैं।

परिभाषा

जॉर्ज स्टिग्लर (George Stigler) के अनुसार:

“अल्पाधिकार वह बाजार स्थिति है, जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों से प्रभावित होता है।”

पॉल सैमुअलसन (Paul Samuelson) के अनुसार:

“अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें कुछ विक्रेता किसी उद्योग पर हावी होते हैं और उनके निर्णय आपस में जुड़े होते हैं।”

अल्पाधिकार की विशेषताएँ

- सीमित संख्या में विक्रेता (Few Sellers in the Market)

- बाजार में केवल कुछ विक्रेता होते हैं, जिनके निर्णय बाजार पर प्रभाव डालते हैं।

- आपसी निर्भरता (Interdependence)

- प्रत्येक कंपनी की कीमत और उत्पादन नीति अन्य कंपनियों की रणनीति से प्रभावित होती है।

- प्रवेश पर बाधाएँ (Barriers to Entry)

- नए विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश कठिन होता है, क्योंकि बड़े उत्पादक उच्च पूंजी, ब्रांड छवि और सरकारी नियमों का लाभ उठाते हैं।

- असमान या समान उत्पाद (Homogeneous or Differentiated Products)

- यदि सभी कंपनियाँ समान उत्पाद बेचती हैं, तो इसे शुद्ध अल्पाधिकार (Pure Oligopoly) कहा जाता है (जैसे सीमेंट उद्योग)।

- यदि उत्पादों में अंतर होता है, तो इसे विभेदित अल्पाधिकार (Differentiated Oligopoly) कहा जाता है (जैसे कार उद्योग)।

- मूल्य नेतृत्व (Price Leadership)

- आमतौर पर एक प्रमुख कंपनी बाजार में कीमत तय करती है और अन्य कंपनियाँ उसका अनुसरण करती हैं।

- गैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा (Non-Price Competition)

- कंपनियाँ विज्ञापन, गुणवत्ता सुधार, और ब्रांडिंग जैसी रणनीतियों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करती हैं।

अल्पाधिकार के प्रकार (Types of Oligopoly)

- शुद्ध अल्पाधिकार (Pure Oligopoly) – जब सभी कंपनियाँ एक ही तरह का उत्पाद बेचती हैं (जैसे स्टील उद्योग)।

- विभेदित अल्पाधिकार (Differentiated Oligopoly) – जब कंपनियाँ भिन्न-भिन्न विशेषताओं वाले उत्पाद बेचती हैं (जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग)।

- सहकारी अल्पाधिकार (Collusive Oligopoly) – जब कंपनियाँ आपस में मिलकर मूल्य और उत्पादन तय करती हैं (जैसे ओपेक तेल उत्पादक देश)।

- गैर-सहकारी अल्पाधिकार (Non-Collusive Oligopoly) – जब कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से मूल्य और उत्पादन तय करती हैं।

अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण (Price Determination in Oligopoly)

अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण आसान नहीं होता क्योंकि प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों को ध्यान में रखती है। मूल्य निर्धारण के कुछ प्रमुख मॉडल इस प्रकार हैं:

- किन्क्ड डिमांड कर्व मॉडल (Kinked Demand Curve Model) – यह बताता है कि कंपनियाँ कीमत घटाने में झिझकती हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी भी कीमत घटा सकते हैं, लेकिन कीमत बढ़ाने पर ग्राहक अन्य कंपनियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

- मूल्य नेतृत्व (Price Leadership) – जब एक प्रमुख कंपनी मूल्य तय करती है और अन्य कंपनियाँ उसका अनुसरण करती हैं।

- सहकारी मूल्य निर्धारण (Collusive Pricing) – जब कंपनियाँ मिलकर मूल्य तय करती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

अल्पाधिकार के लाभ (Advantages of Oligopoly)

- नवाचार (Innovation) – कंपनियाँ नए उत्पाद और तकनीक विकसित करती हैं।

- मजबूत ब्रांड छवि (Strong Brand Loyalty) – कंपनियाँ ब्रांडिंग और विज्ञापन से ग्राहकों को आकर्षित करती हैं।

- मूल्य स्थिरता (Price Stability) – कंपनियाँ अत्यधिक मूल्य युद्ध से बचने की कोशिश करती हैं।

- उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता (Better Quality for Consumers) – प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियाँ बेहतर उत्पाद प्रदान करती हैं।

अल्पाधिकार की हानियाँ (Disadvantages of Oligopoly)

- उच्च कीमतें (High Prices) – कंपनियाँ कभी-कभी ग्राहकों से अधिक लाभ कमाने के लिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा सकती हैं।

- प्रवेश बाधाएँ (Entry Barriers) – नए व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है।

- सीमित विकल्प (Limited Choices) – चूँकि बाजार में केवल कुछ कंपनियाँ होती हैं, उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होते हैं।

- गैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान (Excessive Non-Price Competition) – कंपनियाँ विज्ञापन पर बहुत अधिक खर्च करती हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples of Oligopoly)

- भारतीय दूरसंचार उद्योग – Jio, Airtel, Vi

- ऑटोमोबाइल उद्योग – Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors

- सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग – Coca-Cola, Pepsi

- विमानन उद्योग – IndiGo, Air India, Vistara

निष्कर्ष

अल्पाधिकार बाजार संरचना में कुछ विक्रेता होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। यह उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है, लेकिन कभी-कभी कीमतें अधिक हो सकती हैं। अल्पाधिकार का सही प्रबंधन एक स्वस्थ बाजार को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

6B. सहकारी अल्पाधिकार (Collusive Oligopoly) – परीक्षा नोट्स

परिचय

जब किसी बाजार में कुछ गिने-चुने बड़े विक्रेता होते हैं और वे आपसी समझौते (Collusion) के माध्यम से मूल्य निर्धारण, उत्पादन मात्रा और बाजार बंटवारे का निर्णय लेते हैं, तो इसे सहकारी अल्पाधिकार (Collusive Oligopoly) कहा जाता है।

इस बाजार संरचना में सभी कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा से बचने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं।

सहकारी अल्पाधिकार की परिभाषा

जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ (Joseph Stiglitz) के अनुसार:

“जब कुछ कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा से बचने और अपने सामूहिक लाभ को बढ़ाने के लिए गुप्त या खुले समझौते के तहत कार्य करती हैं, तो इसे सहकारी अल्पाधिकार कहा जाता है।”

सहकारी अल्पाधिकार की विशेषताएँ

- सीमित विक्रेता (Few Sellers)

- बाजार में केवल कुछ गिने-चुने विक्रेता होते हैं।

- आपसी सहयोग (Mutual Cooperation)

- कंपनियाँ एक-दूसरे के साथ मिलकर बाजार में रणनीति बनाती हैं।

- मूल्य और उत्पादन का नियंत्रण (Control Over Price and Output)

- कंपनियाँ आपसी सहमति से मूल्य और उत्पादन का निर्धारण करती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

- प्रवेश पर बाधाएँ (Barriers to Entry)

- नए विक्रेताओं के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन होता है, क्योंकि मौजूदा कंपनियाँ एकजुट होकर नए प्रवेशकों के खिलाफ रणनीति बनाती हैं।

- गुप्त या स्पष्ट समझौता (Tacit or Explicit Agreement)

- कंपनियाँ कभी खुले तौर पर (जैसे कार्टेल के रूप में) और कभी गुप्त रूप से (जैसे कीमतों की समानता) सहयोग करती हैं।

- मूल्य युद्ध की अनुपस्थिति (No Price War)

- कंपनियाँ मूल्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए मूल्य युद्ध (Price War) नहीं करतीं।

सहकारी अल्पाधिकार के प्रकार (Types of Collusive Oligopoly)

- कार्टेल (Cartel)

- जब सभी फर्में औपचारिक रूप से एक समूह बनाकर मूल्य और उत्पादन का नियंत्रण करती हैं, तो इसे कार्टेल कहा जाता है।

- उदाहरण: ओपेक (OPEC – तेल उत्पादक देशों का संगठन)।

- मूल्य नेतृत्व (Price Leadership)

- जब एक प्रमुख फर्म बाजार में मूल्य निर्धारण का नेतृत्व करती है और अन्य फर्में उसका अनुसरण करती हैं।

- उदाहरण: किसी प्रमुख कंपनी द्वारा कीमत बढ़ाने या घटाने पर अन्य कंपनियाँ भी उसी अनुसार अपने दाम बदलती हैं।

- गुप्त सहकारिता (Tacit Collusion)

- जब फर्में खुले तौर पर समझौता नहीं करतीं, लेकिन मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीतियों में एक-दूसरे का अनुसरण करती हैं।

सहकारी अल्पाधिकार के लाभ (Advantages of Collusive Oligopoly)

- उच्च लाभ (Higher Profits) – कंपनियाँ कीमतों को नियंत्रित कर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं।

- स्थिरता (Market Stability) – मूल्य युद्ध न होने से बाजार में स्थिरता बनी रहती है।

- कम प्रतिस्पर्धा (Less Competition) – कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होने से उन्हें अधिक सुरक्षा मिलती है।

- अनुसंधान और नवाचार (Research & Innovation) – अधिक मुनाफे से कंपनियाँ अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश कर सकती हैं।

सहकारी अल्पाधिकार के नुकसान (Disadvantages of Collusive Oligopoly)

- उच्च मूल्य (High Prices) – उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

- मात्रा पर नियंत्रण (Restricted Output) – उत्पादन को सीमित किया जाता है ताकि कीमतें ऊँची बनी रहें।

- नवाचार में कमी (Less Innovation) – प्रतिस्पर्धा की कमी से कंपनियाँ नवाचार (Innovation) पर कम ध्यान देती हैं।

- एकाधिकार जैसी स्थिति (Monopoly-like Situation) – यह उपभोक्ता हितों के खिलाफ होता है क्योंकि कुछ कंपनियाँ बाजार को नियंत्रित करने लगती हैं।

सहकारी अल्पाधिकार का व्यावहारिक महत्व

- सरकार की नीति निर्माण में उपयोग – सरकार इस बाजार संरचना को नियंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून (Competition Laws) लागू करती है।

- मूल्य स्थिरता – सहकारी अल्पाधिकार से बाजार में कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता।

- उद्योग नीति में सहायक – कंपनियाँ अपने दीर्घकालिक लाभ के लिए रणनीति बना सकती हैं।

निष्कर्ष

सहकारी अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें कुछ कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए आपसी सहयोग से बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। हालाँकि यह कंपनियों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सरकारें आमतौर पर इस पर नियंत्रण रखने के लिए नीतियाँ लागू करती हैं।

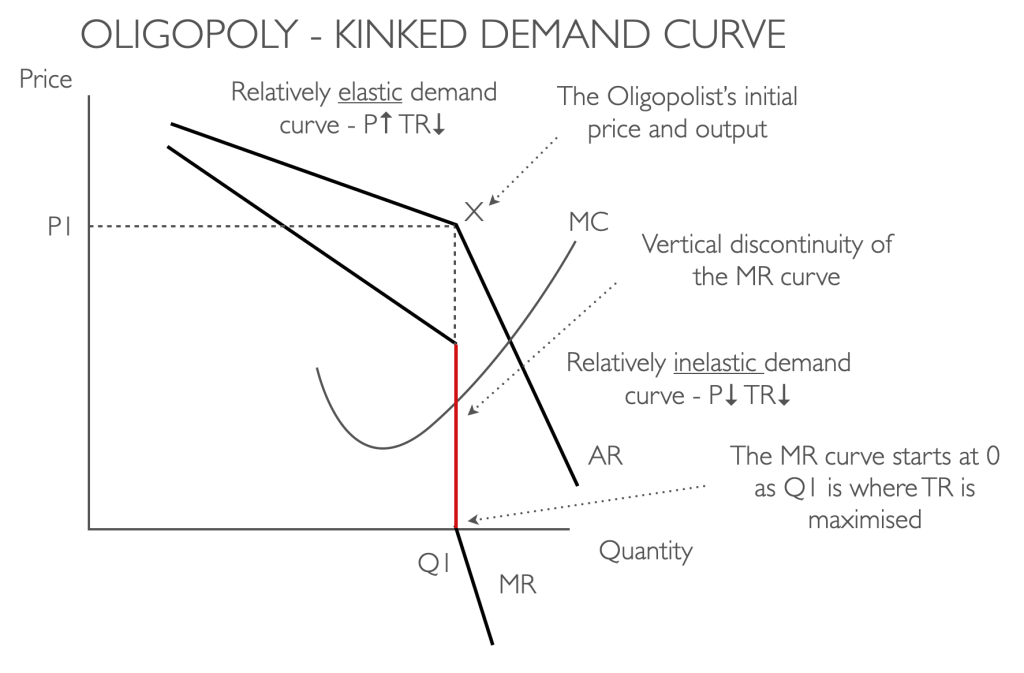

7. टेढ़ा माँग वक्र (Kinked Demand Curve) – परीक्षा नोट्स

परिचय

टेढ़ा माँग वक्र सिद्धांत (Kinked Demand Curve Theory) अल्पाधिकार (Oligopoly) बाजार की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ कीमतें बदलने में हिचकिचाती हैं क्योंकि इससे उन्हें हानि हो सकती है।

इस सिद्धांत को पॉल स्वेजी (Paul Sweezy) ने 1939 में प्रस्तुत किया था।

टेढ़े माँग वक्र की परिभाषा

“टेढ़ा माँग वक्र सिद्धांत बताता है कि अल्पाधिकार बाजार में यदि कोई कंपनी अपनी कीमतें घटाती है, तो अन्य कंपनियाँ भी कीमतें घटा लेती हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी अपनी कीमतें बढ़ाती है, तो अन्य कंपनियाँ उसे नहीं बढ़ाती।”

टेढ़े माँग वक्र का आरेखीय विश्लेषण

टेढ़े माँग वक्र में दो भाग होते हैं:

- ऊपरी भाग (Flatter Upper Part) – यदि कोई फर्म कीमत बढ़ाती है, तो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्में ऐसा नहीं करतीं, जिससे माँग अधिक घट जाती है।

- निचला भाग (Steeper Lower Part) – यदि कोई फर्म कीमत घटाती है, तो अन्य फर्में भी कीमत घटा लेती हैं, जिससे माँग में अधिक वृद्धि नहीं होती।

📉 इस कारण माँग वक्र एक बिंदु पर टूट जाता है और “टेढ़ा” हो जाता है।

टेढ़े माँग वक्र की विशेषताएँ

- मूल्य स्थिरता (Price Rigidity)

- कंपनियाँ कीमत बढ़ाने या घटाने से बचती हैं क्योंकि इससे उन्हें हानि हो सकती है।

- कीमत बढ़ाने पर माँग में बड़ी गिरावट (Sharp Fall in Demand if Price Increases)

- यदि कोई कंपनी कीमत बढ़ाती है, तो ग्राहक प्रतिस्पर्धी कंपनियों की ओर चले जाते हैं।

- कीमत घटाने पर कंपनियों की प्रतिक्रिया (Competitors Follow if Price Decreases)

- यदि कोई कंपनी कीमत घटाती है, तो अन्य कंपनियाँ भी अपनी कीमतें घटा लेती हैं, जिससे कुल बिक्री में ज्यादा वृद्धि नहीं होती।

- सीमांत लाभ वक्र (Marginal Revenue Curve) में टूट (Discontinuity in MR Curve)

- माँग वक्र के टेढ़े आकार के कारण सीमांत लाभ वक्र (MR Curve) भी असंतत (Discontinuous) होता है।

टेढ़े माँग वक्र का व्यावहारिक महत्व

- बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखता है – कंपनियाँ कीमतों में अनावश्यक बदलाव से बचती हैं।

- प्रतिस्पर्धी रणनीति समझने में सहायक – कंपनियाँ अपनी प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाकर मूल्य निर्धारण करती हैं।

- उपभोक्ता हित में लाभकारी – अचानक मूल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं की सुरक्षा होती है।

टेढ़े माँग वक्र की सीमाएँ (Limitations)

- कीमत परिवर्तन के अन्य कारणों की उपेक्षा – यह मॉडल लागत परिवर्तन या सरकारी हस्तक्षेप जैसे अन्य कारकों को नहीं मानता।

- कार्टेल प्रभाव को नहीं दर्शाता – जब कंपनियाँ आपसी सहमति से मूल्य निर्धारण करती हैं, तब यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

- सभी उद्योगों में लागू नहीं – यह केवल अल्पाधिकार बाजार पर केंद्रित है, जबकि अन्य बाजारों में यह सिद्धांत प्रभावी नहीं होता।

निष्कर्ष

टेढ़ा माँग वक्र सिद्धांत अल्पाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ कीमतों को स्थिर रखती हैं, जिससे बाजार में संतुलन बना रहता है। हालांकि, यह सिद्धांत कुछ सीमाओं के कारण वास्तविक बाजार स्थितियों को पूरी तरह नहीं दर्शा सकता।

8. मूल्य नेतृत्व (Price Leadership) – परीक्षा नोट्स

परिचय

मूल्य नेतृत्व (Price Leadership) अल्पाधिकार (Oligopoly) बाजार में एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जहाँ एक प्रमुख कंपनी (Leader Firm) कीमत तय करती है और अन्य कंपनियाँ (Follower Firms) उसका अनुसरण करती हैं। इस बाजार संरचना में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए कंपनियाँ मूल्य परिवर्तन में एक प्रमुख कंपनी का अनुसरण करती हैं।

परिभाषा

जोएल डीन (Joel Dean) के अनुसार:

“मूल्य नेतृत्व वह स्थिति है जिसमें एक प्रमुख फर्म अपने अनुभव, उत्पादन क्षमता और बाजार में पकड़ के आधार पर कीमत निर्धारित करती है, और अन्य फर्में उसी कीमत को अपनाती हैं।”

मूल्य नेतृत्व की विशेषताएँ

- एक प्रमुख फर्म (Dominant Firm)

- बाजार में एक कंपनी का वर्चस्व होता है जो मूल्य निर्धारण का नेतृत्व करती है।

- अन्य कंपनियाँ अनुसरण करती हैं (Follower Firms)

- छोटी कंपनियाँ प्रमुख कंपनी द्वारा तय की गई कीमत को स्वीकार कर लेती हैं।

- मूल्य प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति (Absence of Price War)

- कंपनियाँ मूल्य युद्ध से बचती हैं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रहती है।

- बाजार में संतुलन (Market Stability)

- कीमतें बार-बार नहीं बदलतीं, जिससे बाजार में संतुलन बना रहता है।

- मांग और लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण (Price Based on Demand & Cost)

- प्रमुख फर्म कीमत निर्धारित करते समय लागत, मांग और उद्योग की स्थिति का ध्यान रखती है।

मूल्य नेतृत्व के प्रकार (Types of Price Leadership)

- प्रतिस्पर्धी नेतृत्व (Barometric Price Leadership)

- इसमें सबसे कुशल या अनुभवी फर्म कीमत तय करती है, जिसे अन्य कंपनियाँ सही मानती हैं और उसका अनुसरण करती हैं।

- प्रभावशाली नेतृत्व (Dominant Price Leadership)

- जब एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली कंपनी बाजार की कीमत तय करती है, और छोटी कंपनियाँ उसकी कीमतों का पालन करती हैं।

- कृत्रिम नेतृत्व (Collusive Price Leadership)

- इसमें कंपनियाँ एक गुप्त समझौते के तहत मूल्य निर्धारण करती हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाता है।

मूल्य नेतृत्व के लाभ (Advantages of Price Leadership)

- बाजार में स्थिरता (Market Stability) – मूल्य में अनावश्यक उतार-चढ़ाव नहीं होता।

- प्रतिस्पर्धा में कमी (Reduced Competition) – मूल्य युद्ध से बचा जाता है, जिससे कंपनियों को लाभ होता है।

- सरल मूल्य निर्धारण (Simple Pricing Strategy) – छोटी कंपनियों को मूल्य निर्धारण की जटिलता से नहीं जूझना पड़ता।

- नवाचार में वृद्धि (Encourages Innovation) – प्रमुख फर्में उच्च लाभ अर्जित कर अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश कर सकती हैं।

मूल्य नेतृत्व की हानियाँ (Disadvantages of Price Leadership)

- एकाधिकार प्रवृत्ति (Monopolistic Tendency) – प्रमुख कंपनी अपना प्रभुत्व जमाकर बाजार को नियंत्रित कर सकती है।

- उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक (Harmful for Consumers) – कीमतें कृत्रिम रूप से ऊँची हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।

- नए प्रवेशकों के लिए कठिनाई (Barrier for New Entrants) – नए व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।

- कम नवाचार (Less Competition, Less Innovation) – जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, तो कंपनियाँ नवाचार (Innovation) पर कम ध्यान देती हैं।

मूल्य नेतृत्व का व्यावहारिक महत्व

- औद्योगिक नीति निर्माण में सहायक – सरकारें इस मॉडल के आधार पर प्रतिस्पर्धा कानून बनाती हैं।

- व्यापार रणनीति के लिए महत्वपूर्ण – कंपनियाँ अपने बाजार व्यवहार को समायोजित करने के लिए मूल्य नेतृत्व का अध्ययन करती हैं।

- वित्तीय निर्णयों में उपयोगी – कंपनियाँ निवेश और उत्पादन योजनाएँ मूल्य नेतृत्व के आधार पर बनाती हैं।

निष्कर्ष

मूल्य नेतृत्व अल्पाधिकार बाजार की एक रणनीति है, जिसमें एक प्रमुख कंपनी मूल्य तय करती है और अन्य कंपनियाँ उसका अनुसरण करती हैं। यह बाजार में स्थिरता लाता है लेकिन प्रतिस्पर्धा को भी सीमित करता है। सरकारें इस प्रक्रिया पर नज़र रखती हैं ताकि यह उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध न जाए।

9. संपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनाम अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition vs. Imperfect Competition) – परीक्षा नोट्स

परिचय

अर्थशास्त्र में बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है:

- संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition)

- अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Imperfect Competition)

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा वह स्थिति होती है जिसमें कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, और सभी के पास समान जानकारी होती है। दूसरी ओर, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार पर कुछ विक्रेताओं का नियंत्रण होता है, जिससे वे मूल्य और आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition)

परिभाषा

“संपूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, और सभी को समान जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सभी फर्में एक समान उत्पाद बेचती हैं और किसी एक फर्म का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होता।”

मुख्य विशेषताएँ

- अनेक विक्रेता और खरीदार (Large Number of Buyers and Sellers) – कोई भी फर्म बाजार को प्रभावित नहीं कर सकती।

- समान उत्पाद (Homogeneous Product) – सभी कंपनियाँ एक ही तरह का माल बेचती हैं।

- मूल्य नियंत्रण नहीं (No Price Control) – कंपनियाँ बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकतीं।

- बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और निकास (Free Entry and Exit) – किसी भी फर्म को बाजार में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है।

- पूर्ण जानकारी (Perfect Knowledge) – सभी खरीदार और विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी होती है।

- मुनाफे में दीर्घकालिक संतुलन (Long-run Normal Profit) – लंबी अवधि में कंपनियाँ केवल सामान्य लाभ (Normal Profit) अर्जित करती हैं।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Imperfect Competition)

परिभाषा

“अपूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें कुछ विक्रेता बाजार पर नियंत्रण रखते हैं और उत्पादों में भिन्नता होती है।”

मुख्य विशेषताएँ

- सीमित विक्रेता (Few Sellers) – बाजार में कुछ प्रमुख विक्रेता होते हैं जो कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं।

- विभिन्न उत्पाद (Differentiated Products) – कंपनियाँ उत्पाद में विविधता (Product Differentiation) लाती हैं।

- मूल्य निर्धारण शक्ति (Price Control) – विक्रेता अपने अनुसार कीमतें तय कर सकते हैं।

- बाजार में प्रवेश की कठिनाइयाँ (Barriers to Entry) – नई कंपनियों के लिए बाजार में आना कठिन होता है।

- अपूर्ण जानकारी (Imperfect Knowledge) – खरीदारों और विक्रेताओं के पास बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर

| आधार | संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition) | अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Imperfect Competition) |

|---|---|---|

| विक्रेताओं की संख्या | कई छोटे विक्रेता होते हैं। | सीमित विक्रेता होते हैं। |

| उत्पाद की प्रकृति | समान उत्पाद (Homogeneous Product)। | भिन्न उत्पाद (Differentiated Product)। |

| मूल्य निर्धारण | फर्मों का मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। | कंपनियाँ अपने अनुसार मूल्य तय कर सकती हैं। |

| बाजार प्रवेश और निकास | पूर्ण स्वतंत्रता होती है। | बाजार में प्रवेश के लिए कठिनाइयाँ होती हैं। |

| लाभ की स्थिति | दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ मिलता है। | लंबी अवधि में अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सकता है। |

| उदाहरण | कृषि उत्पाद (गेंहू, चावल आदि)। | मोबाईल कंपनियाँ (Apple, Samsung) या सॉफ्ट ड्रिंक्स (Coca-Cola, Pepsi)। |

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के प्रकार (Types of Imperfect Competition)

- एकाधिकार (Monopoly) – जब केवल एक विक्रेता पूरे बाजार को नियंत्रित करता है।

- अल्पाधिकार (Oligopoly) – जब कुछ कंपनियाँ बाजार पर हावी होती हैं और मूल्य तय करती हैं।

- एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition) – जब कई विक्रेता होते हैं, लेकिन उत्पादों में भिन्नता होती है।

निष्कर्ष

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा एक आदर्श बाजार संरचना है जहाँ कोई भी कंपनी मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती, जबकि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वास्तविक दुनिया में पाई जाती है, जहाँ कंपनियाँ कीमतें और उत्पादों में भिन्नता लाकर प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्रत्येक बाजार संरचना के अपने लाभ और हानियाँ होती हैं, और यह बाजार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन-सा मॉडल उपयुक्त रहेगा।

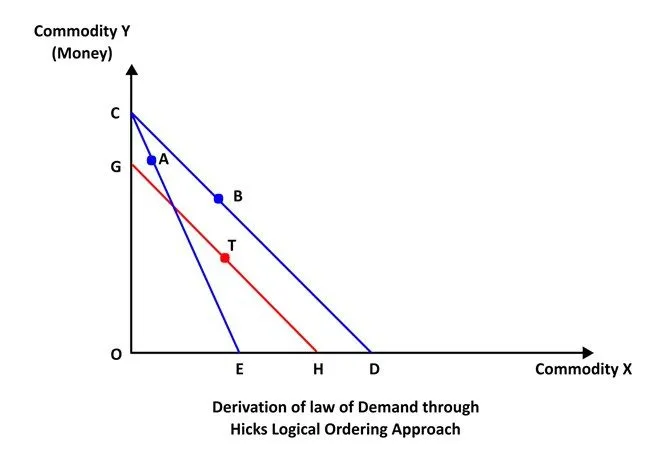

10. हिक्स का माँग सिद्धांत संशोधन (Hicks’ Revision of Demand Theory) – परीक्षा नोट्स

परिचय

जे. आर. हिक्स (J.R. Hicks) ने अपनी पुस्तक “Value and Capital” (1939) में पारंपरिक माँग सिद्धांत को संशोधित किया। हिक्स का माँग सिद्धांत उपभोक्ता संतोष (Consumer Satisfaction) को इच्छा सिद्धांत (Ordinal Utility Theory) के आधार पर समझाने का प्रयास करता है, जो इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण (Indifference Curve Analysis) पर आधारित है।

हिक्स द्वारा माँग सिद्धांत का संशोधन (Hicks’ Revision of Demand Theory)

1. कार्डिनल उपयोगिता की जगह ऑर्डिनल उपयोगिता

- पारंपरिक माँग सिद्धांत कार्डिनल उपयोगिता (Cardinal Utility) पर आधारित था, जिसमें संतोष को संख्यात्मक रूप में मापा जाता था।

- हिक्स ने ऑर्डिनल उपयोगिता (Ordinal Utility) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उपभोक्ता अपनी पसंद को केवल श्रेणीबद्ध कर सकते हैं लेकिन इसे संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते।

2. इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण का उपयोग

- हिक्स ने माँग का अध्ययन करने के लिए इंडिफरेंस कर्व (Indifference Curve) का प्रयोग किया।

- यह दर्शाता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोजन से समान संतोष प्राप्त कर सकते हैं।

3. सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना

- पारंपरिक माँग सिद्धांत सीमांत उपयोगिता सिद्धांत (Law of Diminishing Marginal Utility) पर आधारित था, जो बताता था कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से मिलने वाला संतोष घटता जाता है।

- हिक्स ने इसे पूरी तरह नकारने के बजाय इसे इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा (Budget Line) के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की।

4. कीमत प्रभाव का विभाजन

हिक्स ने माँग में बदलाव को दो प्रभावों में विभाजित किया:

(i) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect)

- जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु को खरीदने लगते हैं।

- उपभोक्ता अधिक संतोष प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को प्रतिस्थापित करते हैं।

(ii) आय प्रभाव (Income Effect)

- जब किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय (Real Income) बढ़ जाती है, जिससे वह अधिक वस्तुएँ खरीद सकता है।

- इससे माँग में वृद्धि होती है।

5. गिफेन वस्तुओं का स्पष्टीकरण (Giffen Goods Explanation)

- हिक्स ने गिफेन वस्तुओं (Giffen Goods) के मामले में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करके स्पष्ट किया कि क्यों कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनकी माँग भी बढ़ जाती है।

हिक्स सिद्धांत की विशेषताएँ

- उपभोक्ता व्यवहार को अधिक व्यावहारिक तरीके से समझाया गया।

- इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा का उपयोग करके माँग विश्लेषण को सरल बनाया।

- माँग में परिवर्तन को दो प्रभावों – आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया।

- सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना करते हुए, एक बेहतर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

हिक्स सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व

- बाजार अनुसंधान (Market Analysis) – उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है।

- मूल्य निर्धारण रणनीति (Pricing Strategy) – कंपनियाँ अपनी मूल्य नीति तय करने में इसका उपयोग कर सकती हैं।

- आर्थिक नीतियाँ (Economic Policies) – सरकार माँग और उपभोक्ता व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बना सकती है।

निष्कर्ष

हिक्स का माँग सिद्धांत संशोधन पारंपरिक माँग सिद्धांत की खामियों को दूर करता है और उपभोक्ता व्यवहार को अधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा के माध्यम से माँग की व्याख्या करता है और इसे आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित कर अधिक स्पष्ट बनाता है।

========================================================================================================================================SHORT QUESTION 5 MARKS ========================================================================================================================================

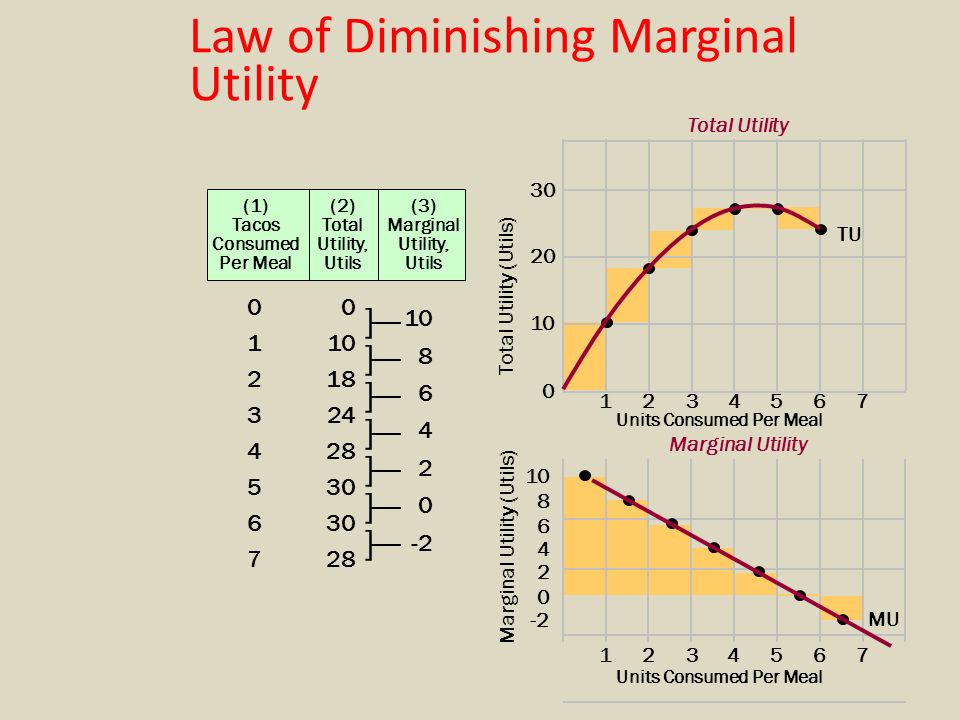

1. सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility) – परीक्षा नोट्स

परिचय

सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility) उपभोक्ता व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हरमन गॉसेन (Hermann Gossen) ने प्रस्तुत किया और बाद में ए. मार्शल (Alfred Marshall) ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की लगातार बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता (संतोष) धीरे-धीरे कम होती जाती है।

परिभाषा

“यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है, तो एक सीमा के बाद प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है, बशर्ते कि अन्य सभी कारक अपरिवर्तित रहें।”

उदाहरण:

यदि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है और पानी पीना शुरू करता है, तो पहली बोतल से उसे अत्यधिक संतोष मिलेगा। दूसरी बोतल से थोड़ा कम संतोष मिलेगा, और इसी प्रकार, अधिक पानी पीने पर संतोष की मात्रा घटती जाएगी।

मुख्य धारणा (Assumptions)

सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के सही परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित धारणाएँ आवश्यक हैं:

- समान प्रकृति की वस्तु (Homogeneous Goods) – सभी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए।

- लगातार उपभोग (Continuous Consumption) – उपभोग में अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए।

- उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर हो (Consumer’s Mental State Should Be Constant) – उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएँ नहीं बदलनी चाहिए।

- अन्य वस्तुओं का प्रभाव नहीं हो (No Change in Other Goods) – अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतें स्थिर रहनी चाहिए।

- उपभोक्ता तर्कसंगत हो (Rational Consumer) – उपभोक्ता अपने अधिकतम संतोष के लिए तर्कसंगत निर्णय लेता है।

सीमांत उपयोगिता ह्रास का स्पष्टीकरण

इस नियम को निम्नलिखित सारणी और ग्राफ के माध्यम से समझा जा सकता है:

| वस्तु की इकाई | कुल उपयोगिता (Total Utility – TU) | सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility – MU) |

|---|---|---|

| 1 | 10 | 10 |

| 2 | 18 | 8 |

| 3 | 24 | 6 |

| 4 | 28 | 4 |

| 5 | 30 | 2 |

| 6 | 30 | 0 |

| 7 | 28 | -2 |

व्याख्या:

- पहले यूनिट से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है।

- जैसे-जैसे उपभोग बढ़ता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।

- छठे यूनिट पर सीमांत उपयोगिता शून्य (0) हो जाती है, जिससे अधिक संतोष नहीं मिलता।

- सातवें यूनिट पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक (-2) हो जाती है, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है।

सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के अपवाद (Exceptions)

हालांकि यह नियम अधिकांश वस्तुओं पर लागू होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह लागू नहीं होता:

- दुर्लभ वस्तुएँ (Rare and Precious Goods) – जैसे हीरे, प्राचीन वस्तुएँ, जिनकी माँग बढ़ती रहती है।

- शौक से जुड़ी वस्तुएँ (Hobby Goods) – संग्रहणीय वस्तुएँ जैसे डाक टिकट, सिक्के आदि।

- नशे की चीजें (Intoxicants) – शराब, तंबाकू जैसी वस्तुओं का उपभोग करने पर उपभोक्ता की उपयोगिता बढ़ सकती है।

- ज्ञान और शिक्षा (Knowledge & Education) – सीखने की प्रक्रिया में उपयोगिता बढ़ सकती है।

महत्व (Importance of the Law)

- उपभोक्ता संतोष (Consumer Satisfaction) – उपभोक्ता अपने संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से करता है।

- मूल्य निर्धारण (Pricing Policy) – इस सिद्धांत के आधार पर कंपनियाँ छूट (Discounts) और ऑफ़र तय करती हैं।

- कराधान नीति (Taxation Policy) – सरकार विलासिता की वस्तुओं पर उच्च कर लगाती है, क्योंकि उनकी उपयोगिता कम नहीं होती।

- मजदूरी निर्धारण (Wage Determination) – श्रम के अतिरिक्त घंटे कम उपयोगी होते हैं, इसलिए कंपनियाँ ओवरटाइम का अलग भुगतान करती हैं।

- उपभोक्ता अधिशेष (Consumer Surplus) – उपभोक्ता को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को समझने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम उपभोक्ता व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता धीरे-धीरे घटती जाती है। यह सिद्धांत मूल्य निर्धारण, कर प्रणाली, और उपभोक्ता संतोष जैसे कई आर्थिक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

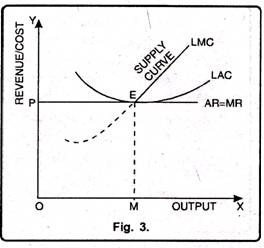

2. संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपूर्ति वक्र (Supply Curve in Perfect Competition) – परीक्षा नोट्स

परिचय

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition) में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, और किसी भी विक्रेता के पास कीमत को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती। इस बाजार में आपूर्ति वक्र (Supply Curve) यह दर्शाता है कि किसी विशेष कीमत पर उत्पादक कितनी मात्रा में वस्तु की आपूर्ति करेगा।

आपूर्ति वक्र की परिभाषा

“आपूर्ति वक्र (Supply Curve) एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है, जो विभिन्न कीमतों पर किसी उत्पाद की आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को दर्शाता है।”

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में, एक फर्म का आपूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र (Marginal Cost Curve – MC) का वही भाग होता है, जो औसत परिवर्तनीय लागत (AVC) से ऊपर होता है।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपूर्ति वक्र का निर्धारण

1. अल्पकालिक आपूर्ति वक्र (Short-run Supply Curve)

- अल्पकाल में, फर्म कुछ उत्पादन कारकों (जैसे भूमि, पूंजी) को नहीं बदल सकती, लेकिन श्रम और कच्चे माल जैसी परिवर्तनीय लागतों को बदल सकती है।

- फर्म तब तक उत्पादन जारी रखेगी जब तक कि वह औसत परिवर्तनीय लागत (AVC) को कवर कर रही हो।

- MC वक्र का वह भाग, जो AVC से ऊपर होता है, वही अल्पकालिक आपूर्ति वक्र होता है।

2. दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र (Long-run Supply Curve)

- दीर्घकाल में, सभी उत्पादन कारकों को बदला जा सकता है, और फर्में स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश या निकास कर सकती हैं।

- MC वक्र का वह भाग, जो औसत कुल लागत (ATC) से ऊपर होता है, वही दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र होता है।

- दीर्घकाल में, फर्म केवल सामान्य लाभ (Normal Profit) अर्जित करती है।

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपूर्ति वक्र की विशेषताएँ

- ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति (Upward Sloping) – अधिक कीमत पर अधिक आपूर्ति की जाती है।

- स्वतंत्र मूल्य निर्धारण नहीं (No Price Control) – फर्में बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु बेचती हैं।

- लाभ अधिकतम करने का नियम (Profit Maximization Rule) – आपूर्ति तब तक जारी रहती है, जब तक MR = MC (सीमांत राजस्व = सीमांत लागत) होता है।

- दीर्घकालिक संतुलन (Long-run Equilibrium) – दीर्घकाल में, आपूर्ति वक्र स्थिर हो जाता है और फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती हैं।

आपूर्ति वक्र का ग्राफिक प्रतिनिधित्व

- X-अक्ष (Horizontal Axis) पर आपूर्ति की गई मात्रा (Quantity Supplied) होती है।

- Y-अक्ष (Vertical Axis) पर कीमत (Price) होती है।

- आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढलान (Upward Sloping) वाला होता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है।

निष्कर्ष

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में, फर्म का आपूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र (MC) से संबंधित होता है। अल्पकाल में, आपूर्ति वक्र AVC से ऊपर वाले MC वक्र से प्राप्त होता है, जबकि दीर्घकाल में, यह ATC से ऊपर वाले MC वक्र से प्राप्त होता है। यह नियम दर्शाता है कि फर्में केवल बाजार मूल्य पर ही वस्तुओं की आपूर्ति कर सकती हैं और दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती हैं।

3. एकाधिकार (Monopoly) और एकाधिपत्य (Monopsony) – परीक्षा नोट्स

1. एकाधिकार (Monopoly)

परिचय

जब किसी बाजार में केवल एक विक्रेता (Seller) होता है और उसके पास वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, तो इसे एकाधिकार (Monopoly) कहा जाता है। इस स्थिति में खरीदार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता और विक्रेता कीमतों को नियंत्रित कर सकता है।

परिभाषा

“एकाधिकार एक ऐसी बाजार स्थिति है, जहाँ केवल एक विक्रेता होता है, और उसके पास वस्तु की आपूर्ति व मूल्य निर्धारण की शक्ति होती है।”

मुख्य विशेषताएँ

- एक ही विक्रेता (Single Seller) – पूरे बाजार पर एक ही कंपनी या व्यक्ति का नियंत्रण होता है।

- कोई प्रतिस्पर्धा नहीं (No Competition) – अन्य फर्में बाजार में नहीं होतीं।

- मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण (Price Control) – विक्रेता कीमतें तय करता है।

- उत्पाद का कोई निकट विकल्प नहीं (No Close Substitute) – उपभोक्ताओं के पास अन्य समान उत्पाद नहीं होते।

- बाजार में प्रवेश की बाधाएँ (Barriers to Entry) – अन्य फर्मों का बाजार में प्रवेश कठिन या असंभव होता है।

एकाधिकार के उदाहरण

- भारतीय रेलवे (Indian Railways)

- सरकारी बिजली कंपनियाँ

- पेटेंट और कॉपीराइट द्वारा संरक्षित उत्पाद

2. एकाधिपत्य (Monopsony)

परिचय

जब किसी बाजार में केवल एक खरीदार (Buyer) होता है और वह पूरी माँग (Demand) को नियंत्रित करता है, तो इसे एकाधिपत्य (Monopsony) कहते हैं। इस स्थिति में विक्रेताओं को कीमतें तय करने की शक्ति नहीं होती, बल्कि खरीदार कीमत तय करता है।

परिभाषा

“एकाधिपत्य एक ऐसी बाजार स्थिति है, जहाँ केवल एक खरीदार होता है, और उसके पास मूल्य निर्धारण की शक्ति होती है।”

मुख्य विशेषताएँ

- एक ही खरीदार (Single Buyer) – पूरा बाजार एक ही खरीदार पर निर्भर करता है।

- मूल्य पर नियंत्रण (Price Control by Buyer) – खरीदार अपनी शर्तों पर कीमत तय करता है।

- विक्रेताओं पर प्रभाव (Influence on Sellers) – विक्रेता खरीदार की माँग के अनुसार काम करने को मजबूर होते हैं।

- श्रम बाजार में आम (Common in Labor Markets) – बड़ी कंपनियाँ जब श्रमिकों की एकमात्र नियोक्ता होती हैं, तो यह स्थिति बनती है।

एकाधिपत्य के उदाहरण

- सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद

- कृषि उद्योग में एकमात्र खरीदार वाली बड़ी कंपनियाँ

- एक कंपनी का किसी विशेष कौशल वाले श्रमिकों का एकमात्र नियोक्ता होना

3. एकाधिकार और एकाधिपत्य में अंतर

| विशेषता | एकाधिकार (Monopoly) | एकाधिपत्य (Monopsony) |

|---|---|---|

| परिभाषा | जब बाजार में केवल एक विक्रेता होता है। | जब बाजार में केवल एक खरीदार होता है। |

| नियंत्रण | विक्रेता कीमतों पर नियंत्रण रखता है। | खरीदार कीमतों पर नियंत्रण रखता है। |

| उदाहरण | भारतीय रेलवे, पेटेंट उत्पाद | सरकारी रक्षा उपकरणों की खरीद, बड़ी टेक कंपनियाँ |

| बाजार प्रभाव | उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालता है। | विक्रेताओं पर प्रभाव डालता है। |

4. निष्कर्ष

- एकाधिकार (Monopoly) में एक विक्रेता होता है, जो बाजार पर नियंत्रण रखता है।

- एकाधिपत्य (Monopsony) में एक खरीदार होता है, जो बाजार पर नियंत्रण रखता है।

- दोनों बाजार स्थितियाँ प्रतिस्पर्धा को सीमित करती हैं और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं।

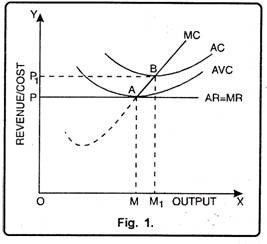

4. फर्म और उद्योग में संपूर्ण प्रतिस्पर्धा का संतुलन (Balance of Perfect Competition in Firm and Industry) – परीक्षा नोट्स

परिचय

संपूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition) एक ऐसी बाजार स्थिति है, जहाँ कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, सभी के पास पूर्ण जानकारी होती है, और कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश या निकास कर सकती है। इस बाजार में फर्म (Firm) और उद्योग (Industry) दोनों का संतुलन दीर्घकाल और अल्पकाल में अलग-अलग होता है।

1. फर्म और उद्योग का अर्थ

(i) फर्म (Firm)

फर्म किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन और बिक्री करने वाली व्यक्तिगत इकाई होती है। यह अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए उत्पादन स्तर तय करती है।

(ii) उद्योग (Industry)

उद्योग समान उत्पाद बनाने वाली सभी फर्मों का समूह होता है। उदाहरण के लिए, गेहूँ उत्पादक सभी कंपनियाँ मिलकर गेहूँ उद्योग बनाती हैं।

2. संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में संतुलन (Equilibrium in Perfect Competition)

फर्म और उद्योग का संतुलन तब होता है, जब वे अपने उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि कोई अतिरिक्त लाभ न हो और न ही कोई नुकसान।

(i) अल्पकालिक संतुलन (Short-run Equilibrium)

अल्पकाल में, कुछ उत्पादन कारक (जैसे भूमि, पूंजी) स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ कारकों (श्रम, कच्चा माल) को बदला जा सकता है।

(a) फर्म का संतुलन (Firm’s Equilibrium) – अल्पकाल में

फर्म अल्पकाल में तीन स्थितियों में हो सकती है:

- अधिशेष लाभ (Supernormal Profit) – जब कीमत औसत कुल लागत (ATC) से अधिक होती है।

- सामान्य लाभ (Normal Profit) – जब कीमत ATC के बराबर होती है।

- नुकसान (Loss) – जब कीमत ATC से कम होती है, लेकिन औसत परिवर्तनीय लागत (AVC) से अधिक होती है, तो फर्म उत्पादन जारी रखती है।

✅ संतुलन की शर्त:

👉 MR = MC (सीमांत राजस्व = सीमांत लागत)

👉 MC वक्र का बढ़ता हुआ भाग MR को काटता है।

(b) उद्योग का संतुलन (Industry’s Equilibrium) – अल्पकाल में

- अल्पकाल में, उद्योग की कुल आपूर्ति और कुल माँग के आधार पर संतुलन कीमत तय होती है।

- यदि माँग बढ़ती है, तो कीमत बढ़ेगी और फर्मों को अधिशेष लाभ मिलेगा।

- यदि माँग घटती है, तो कीमत घटेगी और कुछ फर्मों को नुकसान होगा।

(ii) दीर्घकालिक संतुलन (Long-run Equilibrium)

दीर्घकाल में, सभी उत्पादन कारक परिवर्तनीय होते हैं और नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं या नुकसान झेल रही फर्में बाहर निकल सकती हैं।

(a) फर्म का संतुलन (Firm’s Equilibrium) – दीर्घकाल में

- दीर्घकाल में, संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कोई फर्म अधिशेष लाभ या नुकसान नहीं कमा सकती।

- बाजार में नई फर्मों के प्रवेश से अधिशेष लाभ समाप्त हो जाता है, और नुकसान होने पर फर्में बाजार से बाहर हो जाती हैं।

- अंततः, सभी फर्में सामान्य लाभ (Normal Profit) अर्जित करती हैं।

✅ संतुलन की शर्त:

👉 P = MC = MR = ATC (कीमत = सीमांत लागत = सीमांत राजस्व = औसत कुल लागत)

(b) उद्योग का संतुलन (Industry’s Equilibrium) – दीर्घकाल में

- दीर्घकाल में, उद्योग इस स्थिति में पहुँचता है, जहाँ कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने की इच्छुक नहीं होती।

- कीमत दीर्घकालिक संतुलन स्तर पर स्थिर हो जाती है।

- उद्योग की कुल आपूर्ति और माँग में दीर्घकालिक संतुलन बन जाता है।

3. फर्म और उद्योग के संतुलन में अंतर

| विशेषता | फर्म का संतुलन (Firm Equilibrium) | उद्योग का संतुलन (Industry Equilibrium) |

|---|---|---|

| अर्थ | जब फर्म अपने उत्पादन स्तर पर अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। | जब उद्योग की कुल आपूर्ति और माँग संतुलन में होती है। |

| नियंत्रण | फर्म केवल अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। | उद्योग बाजार की कुल आपूर्ति और कीमत पर नियंत्रण रखता है। |

| लाभ/हानि | अल्पकाल में अधिशेष लाभ या हानि संभव है, लेकिन दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होता है। | दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। |

| कीमत निर्धारण | फर्म को बाजार में दी गई कीमत स्वीकार करनी होती है (Price Taker)। | उद्योग में कुल आपूर्ति और माँग के आधार पर कीमत तय होती है। |

4. निष्कर्ष

- अल्पकाल में, फर्म को अधिशेष लाभ या नुकसान हो सकता है, लेकिन उद्योग कीमत निर्धारित करता है।

- दीर्घकाल में, सभी फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं और कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं करती या बाहर नहीं निकलती।

- संपूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म मूल्य ग्रहिता (Price Taker) होती है और उद्योग बाजार कीमत तय करता है।

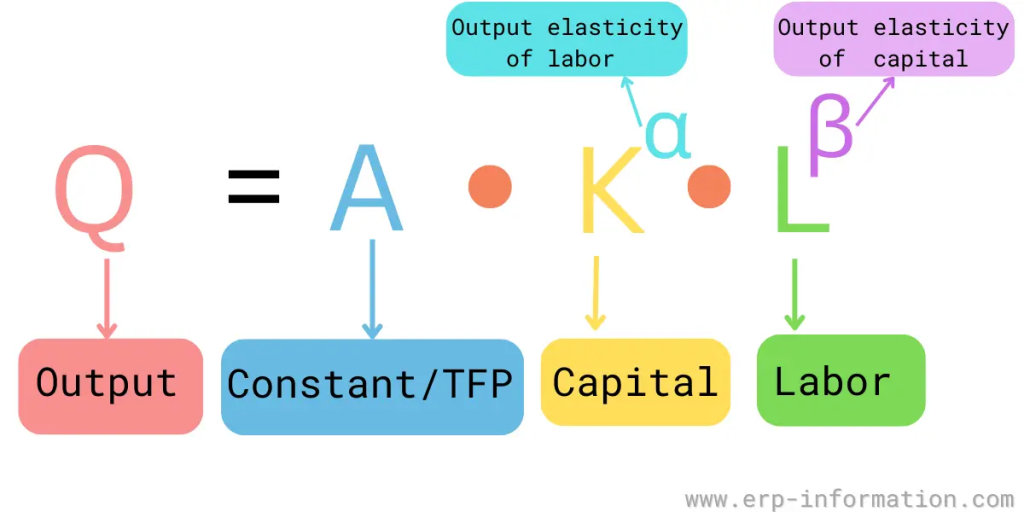

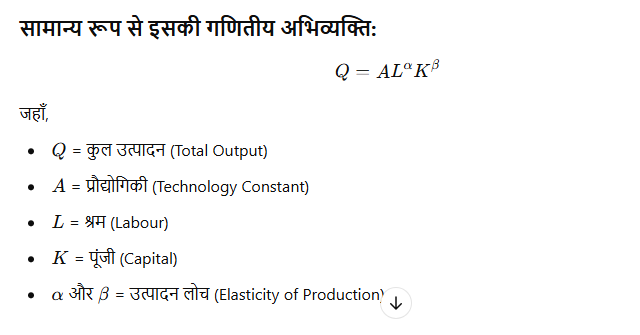

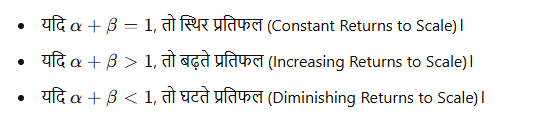

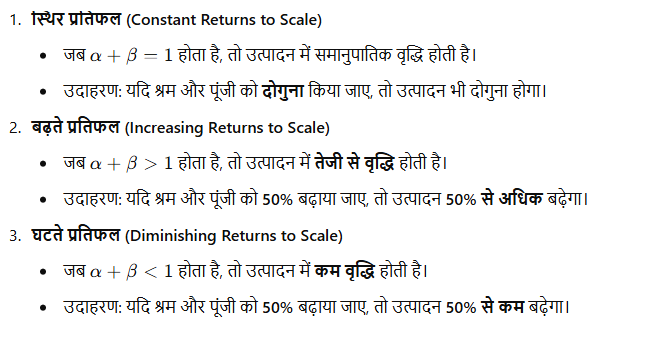

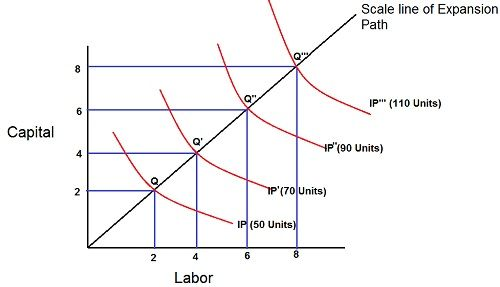

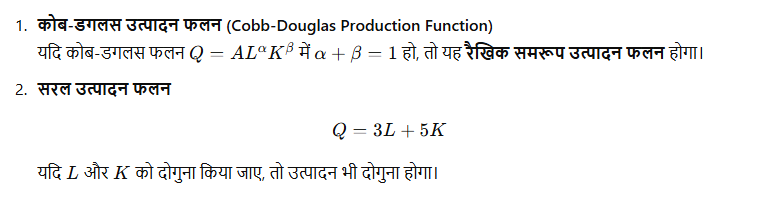

5. कॉब-डगलस उत्पादन फलन (Cobb-Douglas Production Function) – परीक्षा नोट्स

परिचय

कॉब-डगलस उत्पादन फलन (Cobb-Douglas Production Function) उत्पादन सिद्धांत (Production Theory) का एक महत्वपूर्ण गणितीय मॉडल है, जो यह दर्शाता है कि उत्पादन (Output) कैसे श्रम (Labour) और पूंजी (Capital) पर निर्भर करता है।

इस उत्पादन फलन को पॉल एच. डगलस (Paul H. Douglas) और चार्ल्स डब्ल्यू. कॉब (Charles W. Cobb) ने 1928 में प्रस्तुत किया था।

परिभाषा

“कॉब-डगलस उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण है, जो यह दर्शाता है कि किसी फर्म का उत्पादन दो प्रमुख इनपुट – श्रम और पूंजी – पर किस प्रकार निर्भर करता है।”

मुख्य विशेषताएँ (Characteristics)

- द्विघातीय रूप (Multiplicative Form) – यह गुणन रूप (Multiplicative Form) में व्यक्त किया जाता है।

- दो प्रमुख इनपुट (Two Key Inputs) – यह उत्पादन को श्रम (Labour – L) और पूंजी (Capital – K) के कार्य के रूप में दर्शाता है।

- धनात्मक और घटते प्रतिफल (Positive and Diminishing Returns) –

- विभिन्न उद्योगों पर लागू (Applicable to Various Industries) – यह कृषि, उद्योग, सेवा आदि सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

- प्रौद्योगिकी का प्रभाव (Impact of Technology) – AA का मान तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

कॉब-डगलस उत्पादन फलन के प्रकार (Types of Cobb-Douglas Production Function)

कॉब-डगलस उत्पादन फलन के लाभ (Advantages)

- सरल गणितीय मॉडल (Simple Mathematical Model) – इसे आसानी से गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- व्यापक उपयोग (Wide Application) – कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

- रैखिक रूप में परिवर्तनीय (Convertible to Linear Form) – लॉगरिथम लेने पर इसे एक सरल रेखीय समीकरण (Linear Equation) में बदला जा सकता है।

- प्रतिफल की भविष्यवाणी (Prediction of Returns) – यह भविष्यवाणी कर सकता है कि उत्पादन किस प्रकार बदलेगा।

कॉब-डगलस उत्पादन फलन की सीमाएँ (Limitations)

- केवल दो कारकों पर निर्भर (Limited to Two Factors) – यह केवल श्रम और पूंजी को ध्यान में रखता है, जबकि भूमि, प्रबंधन आदि को नहीं।

- स्थिर प्रौद्योगिकी (Fixed Technology) – इसमें तकनीकी परिवर्तन को सीमित रूप से शामिल किया जाता है।

- सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धा की धारणा (Assumption of Perfect Competition) – यह मॉडल मानता है कि बाजार संपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला है, जो हमेशा संभव नहीं होता।

कॉब-डगलस उत्पादन फलन का व्यावहारिक महत्व (Practical Importance)

- औद्योगिक उत्पादन में उपयोग (Used in Industrial Production) – विभिन्न उद्योगों में उत्पादन योजना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण (Economic Growth Analysis) – यह देश की आर्थिक वृद्धि को समझने में मदद करता है।

- संसाधनों के आवंटन (Resource Allocation) – सरकार और कंपनियाँ इसका उपयोग संसाधनों के उचित आवंटन के लिए करती हैं।

- मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान (Demand and Supply Forecasting) – यह उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सहायक होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

कॉब-डगलस उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण आर्थिक मॉडल है, जो श्रम और पूंजी के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। यह हमें यह अनुमान लगाने में सहायता करता है कि उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि होगी और किस प्रकार संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, लेकिन यह अब भी उत्पादन और आर्थिक विश्लेषण के लिए एक प्रभावी उपकरण बना हुआ है।

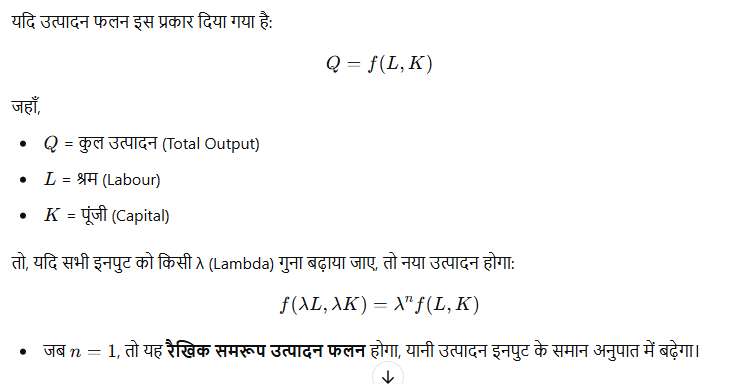

6. रैखिक समरूप उत्पादन फलन (Linear Homogeneous Production Function) – परीक्षा नोट्स

परिचय

रैखिक समरूप उत्पादन फलन (Linear Homogeneous Production Function) उत्पादन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो यह दर्शाता है कि जब सभी इनपुट समान अनुपात में बदले जाते हैं, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होता है।

यह फलन उत्पादन पर स्थिर प्रतिफल के सिद्धांत (Constant Returns to Scale) को लागू करता है, अर्थात यदि सभी इनपुट को किसी समान अनुपात में बदला जाए, तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बदलेगा।

परिभाषा

“यदि किसी उत्पादन फलन में सभी इनपुट को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो इसे रैखिक समरूप उत्पादन फलन कहा जाता है।”

गणितीय रूप

मुख्य विशेषताएँ (Characteristics)

- स्थिर प्रतिफल (Constant Returns to Scale) – जब सभी इनपुट समान अनुपात में बढ़ते हैं, तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है।

- गुणन रूप (Multiplicative Form) – उत्पादन फलन गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है।

- समरूपता (Homogeneity) – यह उत्पादन फलन समरूपता की विशेषता दर्शाता है, जहाँ इनपुट का अनुपातिक परिवर्तन आउटपुट में समान अनुपातिक परिवर्तन करता है।

- कोई घटते या बढ़ते प्रतिफल नहीं (No Increasing or Diminishing Returns to Scale) – केवल स्थिर प्रतिफल लागू होता है।

- प्रौद्योगिकी स्थिर होती है (Technology is Fixed) – यह मान लिया जाता है कि तकनीकी स्तर अपरिवर्तित रहेगा।

रैखिक समरूप उत्पादन फलन के उदाहरण (Examples)

रैखिक समरूप उत्पादन फलन का व्यावहारिक महत्व (Practical Importance)

- उद्योगों में उपयोग (Use in Industries) – बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन को योजना बनाने में सहायक होता है।

- संसाधनों के आवंटन में सहायता (Resource Allocation) – यह नीति निर्धारण में संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करता है।

- दीर्घकालिक उत्पादन योजना (Long-term Production Planning) – कंपनियाँ दीर्घकाल में निवेश और विस्तार के लिए इसका उपयोग करती हैं।

- मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान (Demand and Supply Forecasting) – उत्पादन के संभावित स्तर को मापने में सहायक होता है।

सीमाएँ (Limitations)

- वास्तविकता में हमेशा लागू नहीं होता (Not Always Realistic) – कई उद्योगों में उत्पादन घटते या बढ़ते प्रतिफल को दर्शाता है।

- स्थिर प्रौद्योगिकी (Fixed Technology) – तकनीकी विकास को शामिल नहीं करता।

- अन्य कारकों की अनदेखी (Ignores Other Factors) – भूमि, उद्यमिता और अन्य संसाधनों को ध्यान में नहीं रखता।

निष्कर्ष (Conclusion)

रैखिक समरूप उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो स्थिर प्रतिफल के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यदि सभी इनपुट समान अनुपात में बदले जाएँ, तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। हालाँकि, यह वास्तविक दुनिया की सभी स्थितियों पर लागू नहीं होता, फिर भी उत्पादन योजना और संसाधन आवंटन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

7. द्वयाधिकार (Duopoly) – परीक्षा नोट्स

परिचय

द्वयाधिकार (Duopoly) एक विशेष प्रकार का अल्पाधिकार (Oligopoly) बाजार होता है, जिसमें केवल दो फर्में (Two Firms) किसी विशेष वस्तु या सेवा का उत्पादन और बिक्री करती हैं। इस बाजार में दोनों फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है या वे मिलकर काम कर सकती हैं।

द्वयाधिकार बाजार संरचना को अल्पाधिकार की सबसे सरल अवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल दो ही प्रमुख विक्रेता होते हैं।

परिभाषा

“द्वयाधिकार एक बाजार संरचना है, जिसमें केवल दो फर्में किसी विशेष उत्पाद की आपूर्ति करती हैं और वे एक-दूसरे के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।”

मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of Duopoly)

- केवल दो विक्रेता (Only Two Sellers) – पूरे बाजार में केवल दो फर्में होती हैं, जो प्रतिस्पर्धा करती हैं।

- परस्पर निर्भरता (Mutual Interdependence) – दोनों फर्मों के निर्णय एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि एक फर्म कीमत घटाती है, तो दूसरी को भी ऐसा करना पड़ता है।

- बाजार में बाधाएँ (Barriers to Entry) – इस बाजार में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है।

- समान या असमान उत्पाद (Homogeneous or Differentiated Product) – द्वयाधिकार में उत्पाद समान (जैसे सीमेंट) या असमान (जैसे स्मार्टफोन) हो सकते हैं।

- मूल्य निर्धारण की अनिश्चितता (Price Uncertainty) – दोनों फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए रणनीतियाँ बनाती हैं, जिससे कीमतों में अनिश्चितता रहती है।

- सहकारी या असहकारी व्यवहार (Cooperative or Non-Cooperative Behavior) – फर्में आपस में सहयोग कर सकती हैं (मूल्य निर्धारण और उत्पादन का सामूहिक निर्णय) या प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

द्वयाधिकार के प्रकार (Types of Duopoly)

- कोर्टनू द्वयाधिकार मॉडल (Cournot Duopoly Model)

- यह मॉडल मानता है कि दोनों फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं और प्रत्येक फर्म अपने प्रतिद्वंद्वी की उत्पादन मात्रा को तय मानकर निर्णय लेती है।

- दोनों फर्मों की परस्पर क्रियाओं के परिणामस्वरूप एक स्थिर संतुलन (Equilibrium) बनता है।

- बर्ट्रांड द्वयाधिकार मॉडल (Bertrand Duopoly Model)

- इसमें प्रत्येक फर्म मानती है कि प्रतिद्वंद्वी की कीमत तय है और वह अपने उत्पाद की कीमत तय करती है।

- अंततः कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण सीमांत लागत (Marginal Cost) के बराबर हो जाती है, जिससे दोनों फर्मों को अल्प लाभ (Low Profit) मिलता है।

- स्टैकलबर्ग द्वयाधिकार मॉडल (Stackelberg Duopoly Model)

- इसमें एक फर्म अग्रणी (Leader) होती है और दूसरी अनुयायी (Follower) होती है।

- अग्रणी फर्म पहले उत्पादन तय करती है और अनुयायी उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाती है।

- सहकारी द्वयाधिकार (Cooperative Duopoly)

- दोनों फर्में परस्पर सहयोग करती हैं और लाभ अधिकतम करने के लिए कीमत और उत्पादन का सामूहिक निर्णय लेती हैं।

द्वयाधिकार का व्यावहारिक महत्व (Practical Importance of Duopoly)

- बाजार में मूल्य निर्धारण (Price Determination in Market) – द्वयाधिकार बाजार में कीमतें अस्थिर होती हैं, क्योंकि दोनों फर्में एक-दूसरे के निर्णयों पर प्रतिक्रिया देती हैं।

- विज्ञापन और ब्रांडिंग (Advertising and Branding) – द्वयाधिकार में प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियाँ ब्रांडिंग और विज्ञापन पर अधिक ध्यान देती हैं।

- मूल्य युद्ध (Price Wars) – प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें घट सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

- नवाचार (Innovation) – कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए नए उत्पाद और सेवाएँ विकसित करती हैं।

- एकाधिकार की संभावना (Possibility of Monopoly) – यदि एक फर्म बहुत प्रभावशाली हो जाए, तो वह दूसरी फर्म को समाप्त कर एकाधिकार (Monopoly) बना सकती है।

सीमाएँ (Limitations of Duopoly)

- मूल्य निर्धारण में अस्थिरता (Price Instability) – दोनों फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण कीमतें बार-बार बदल सकती हैं।

- गुप्त मिलीभगत (Secret Collusion) – कुछ मामलों में दोनों फर्में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाने के लिए आपस में मिल सकती हैं।

- नवाचार में बाधा (Hindrance to Innovation) – यदि दोनों फर्में सहयोग करें, तो नवाचार (Innovation) कम हो सकता है।

- कठिन भविष्यवाणी (Difficult to Predict) – प्रतिस्पर्धा और सहयोग के कारण बाजार के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

द्वयाधिकार एक महत्वपूर्ण बाजार संरचना है, जिसमें दो कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा या सहयोग करके बाजार को नियंत्रित करती हैं। इसका प्रभाव मूल्य निर्धारण, उत्पाद की गुणवत्ता, नवाचार और उपभोक्ता हितों पर पड़ता है। इसके कई मॉडल जैसे कोर्टनू, बर्ट्रांड और स्टैकलबर्ग विभिन्न स्थितियों में फर्मों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। हालाँकि, मूल्य अस्थिरता और गुप्त मिलीभगत जैसी समस्याएँ भी इसमें देखी जाती हैं।

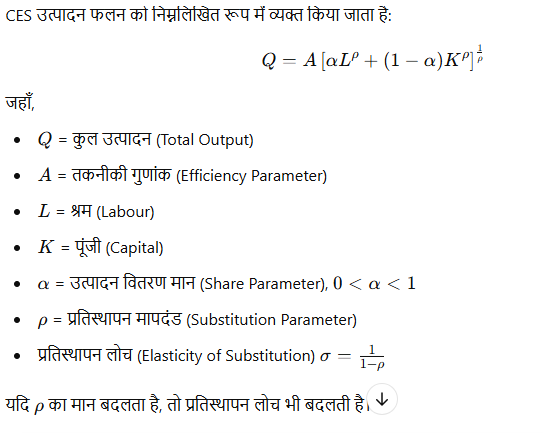

8. निरंतर लोच प्रतिस्थापन उत्पादन फलन (Constant Elasticity of Substitution Production Function) – परीक्षा नोट्स

परिचय

निरंतर लोच प्रतिस्थापन उत्पादन फलन (CES Production Function) उत्पादन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न उत्पादन इनपुट (जैसे श्रम और पूंजी) को एक-दूसरे के स्थान पर किस हद तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

इस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन लोच (Elasticity of Substitution) स्थिर रहती है, जो इसे कोब-डगलस (Cobb-Douglas) और लीऑनटीफ (Leontief) उत्पादन फलन से अलग बनाती है।

परिभाषा

“निरंतर लोच प्रतिस्थापन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है, जिसमें विभिन्न इनपुट्स (Labour & Capital) के बीच प्रतिस्थापन की लोच एक स्थिर मान (Constant) होती है।”

गणितीय रूप

मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of CES Production Function)

- लोच का निरंतर होना (Constant Elasticity of Substitution) – इस उत्पादन फलन में श्रम और पूंजी के बीच प्रतिस्थापन लोच (σ) का मान स्थिर रहता है।

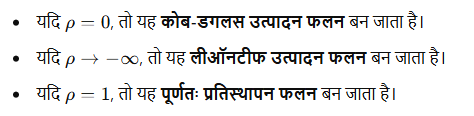

- अलग-अलग उत्पादन कार्यों को समाहित करना (Includes Various Production Functions) –

- अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों में उपयोगी (Applicable for Both Short-run and Long-run)

- तकनीकी परिवर्तन को समायोजित करता है (Accounts for Technological Change)

प्रतिस्थापन लोच (σ\sigma) का प्रभाव

प्रतिस्थापन लोच (Elasticity of Substitution) σ\sigma यह दर्शाता है कि श्रम और पूंजी को एक-दूसरे के स्थान पर कितनी आसानी से बदला जा सकता है।

CES उत्पादन फलन के व्यावहारिक उपयोग (Practical Applications)

- उद्योगों में संसाधनों का आवंटन (Resource Allocation in Industries) – उत्पादन योजना में यह समझने के लिए उपयोग किया जाता है कि किन इनपुट्स को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

- तकनीकी प्रगति का विश्लेषण (Analysis of Technological Progress) – यह तकनीकी विकास और उत्पादन क्षमता को समझने में मदद करता है।

- मांग और पूर्ति के संतुलन का अध्ययन (Study of Demand and Supply Balance) – इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न इनपुट्स के दामों में बदलाव होने पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

- श्रम और पूंजी के प्रभावों का अध्ययन (Effect of Labour and Capital on Production) – यह फर्मों को यह तय करने में मदद करता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम बढ़ाया जाए या पूंजी।

सीमाएँ (Limitations of CES Production Function)

- वास्तविकता में पूर्णतः लागू नहीं होता (Not Always Realistic) – कई उद्योगों में प्रतिस्थापन लोच स्थिर नहीं रहती।

- तकनीकी प्रगति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता (Does Not Fully Capture Technological Progress) – यह मान लेता है कि तकनीकी विकास केवल एक स्थिर कारक (A) के रूप में मौजूद है।

- कई वस्तुओं वाले उद्योगों में जटिलता (Complexity in Multi-Product Industries) – जब कई उत्पाद और इनपुट शामिल होते हैं, तो इसका विश्लेषण कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

CES उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण उत्पादन सिद्धांत है, जो यह बताता है कि विभिन्न उत्पादन इनपुट (श्रम और पूंजी) को प्रतिस्थापित करने की लोच निरंतर रहती है। यह उत्पादन विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है और विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलनों को एक व्यापक रूप में समाहित करता है। हालाँकि, इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, लेकिन फिर भी यह अर्थशास्त्र में उत्पादन और लागत संरचना को समझने में उपयोगी सिद्ध होता है।

9. लागत वक्र (Cost Curve) – परीक्षा नोट्स

परिचय

लागत वक्र (Cost Curve) किसी फर्म की उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादन स्तरों पर होने वाली लागत को दर्शाने वाले ग्राफ होते हैं। ये वक्र यह दिखाते हैं कि उत्पादन बढ़ने या घटने पर फर्म की कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या परिवर्तन होता है।

लागत के प्रकार (Types of Cost)

1. कुल लागत (Total Cost – TC)

किसी उत्पादन स्तर पर होने वाली कुल लागत को कुल लागत (Total Cost) कहते हैं।

जहाँ,

- TC (Total Cost) = कुल लागत

- TFC (Total Fixed Cost) = कुल स्थिर लागत

- TVC (Total Variable Cost) = कुल परिवर्तनशील लागत

2. स्थिर लागत (Fixed Cost – FC)

- यह लागत उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी स्थिर रहती है।

- उदाहरण: किराया, मशीनरी, बीमा, आदि।

- ग्राफ़ में यह एक क्षैतिज रेखा के रूप में होती है।

3. परिवर्तनशील लागत (Variable Cost – VC)

- यह लागत उत्पादन के साथ बदलती है।

- उदाहरण: कच्चा माल, श्रमिकों का वेतन (जो उत्पादन पर निर्भर हो), आदि।

- जब उत्पादन शून्य (0) होता है, तब यह भी शून्य होती है।

4. औसत लागत (Average Cost – AC)

यह प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली लागत होती है।

- AC (Average Cost) = औसत लागत

- Q (Quantity) = उत्पादन की मात्रा

5. सीमांत लागत (Marginal Cost – MC)

यह वह अतिरिक्त लागत होती है जो एक अतिरिक्त उत्पादन इकाई का उत्पादन करने पर आती है।

जहाँ,

- ΔTC = कुल लागत में परिवर्तन

- ΔQ = उत्पादन मात्रा में परिवर्तन

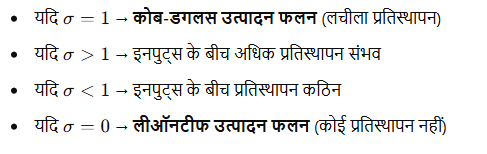

मुख्य लागत वक्र (Main Cost Curves)

1. कुल लागत वक्र (Total Cost Curve – TC Curve)

- यह TC, TFC और TVC को दर्शाता है।

- TC वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है, क्योंकि उत्पादन के साथ कुल लागत भी बढ़ती है।

- TFC वक्र क्षैतिज रेखा होती है, क्योंकि यह स्थिर रहती है।

- TVC वक्र भी TC वक्र की तरह दिखता है, लेकिन यह शून्य से शुरू होता है।

2. औसत लागत वक्र (Average Cost Curve – AC Curve)

- यह U-आकार (U-Shaped) का होता है।

- शुरुआत में उत्पादन बढ़ने से औसत लागत घटती है (अर्थव्यवस्था का प्रभाव – Economies of Scale), लेकिन फिर बढ़ने लगती है (अशक्तियाँ – Diseconomies of Scale)।

3. औसत परिवर्तनीय लागत वक्र (Average Variable Cost Curve – AVC Curve)

- यह भी U-आकार का होता है।

- AC वक्र से नीचे रहता है, क्योंकि इसमें स्थिर लागत शामिल नहीं होती।

4. औसत स्थिर लागत वक्र (Average Fixed Cost Curve – AFC Curve)

- यह वक्र दाएँ झुकता है और नीचे की ओर आता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर AFC घटती रहती है।

5. सीमांत लागत वक्र (Marginal Cost Curve – MC Curve)

- यह भी U-आकार का होता है।

- यह AC और AVC वक्र को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है।

- जब MC < AC, तब AC घटती है, और जब MC > AC, तब AC बढ़ती है।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक लागत वक्र (Short-Run vs Long-Run Cost Curves)

| तत्व | अल्पकालिक लागत वक्र (Short-Run Cost Curve) | दीर्घकालिक लागत वक्र (Long-Run Cost Curve) |

|---|---|---|

| लागत प्रकार | स्थिर और परिवर्तनशील लागत | केवल परिवर्तनशील लागत |

| समायोजन | सभी इनपुट्स को बदला नहीं जा सकता | सभी इनपुट्स को बदला जा सकता |

| प्रकृति | U-आकार के वक्र | दीर्घकालिक औसत लागत वक्र (LAC) भी U-आकार का होता है |

| कर्व्स का संबंध | SAC और SMC | LAC और LMC |

व्यावहारिक उपयोग (Practical Applications of Cost Curves)

- मूल्य निर्धारण (Pricing Decisions) – उत्पादन लागत को समझकर फर्में अपने उत्पादों की कीमत तय करती हैं।

- लाभ अधिकतमकरण (Profit Maximization) – सीमांत लागत (MC) और सीमांत राजस्व (MR) के तुलनात्मक अध्ययन से फर्में अपने लाभ को अधिकतम कर सकती हैं।

- उद्योगों का दीर्घकालिक विकास (Long-Run Industrial Growth) – दीर्घकालिक लागत वक्र से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कैसे कम की जा सकती है।

- संसाधनों का सही उपयोग (Efficient Resource Allocation) – लागत वक्र से यह तय किया जाता है कि किन संसाधनों का उपयोग किया जाए और किन्हें कम किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

लागत वक्र किसी फर्म की लागत संरचना को दर्शाते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न उत्पादन स्तरों पर लागत कैसे बदलती है। ये वक्र उत्पादन, मूल्य निर्धारण और व्यवसायिक रणनीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

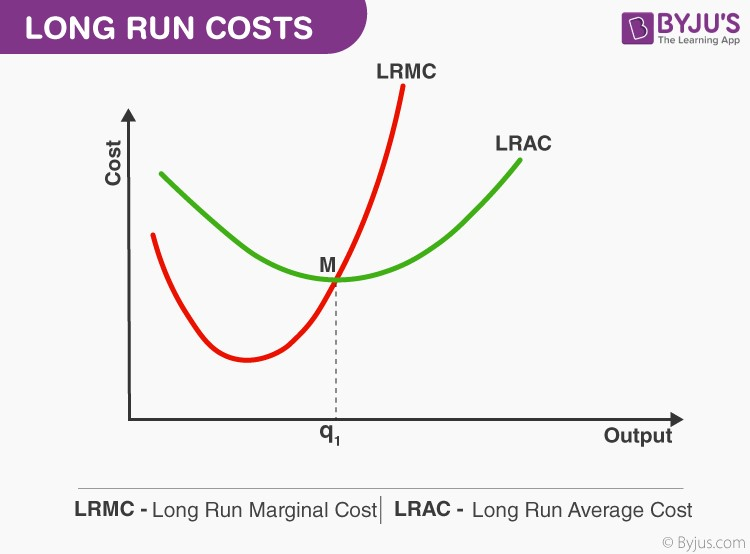

10. दीर्घकालिक औसत लागत (Long Run Average Cost – LRAC) – परीक्षा नोट्स

परिचय

दीर्घकालिक औसत लागत (LRAC) वह लागत होती है, जो किसी फर्म को विभिन्न उत्पादन स्तरों पर दीर्घकाल में औसतन प्रति इकाई लागत के रूप में वहन करनी पड़ती है।

दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए फर्म अपनी उत्पादन क्षमता (Plant Size) और संसाधनों का समायोजन कर सकती है, जिससे वह न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सके।

परिभाषा

“दीर्घकालिक औसत लागत (LRAC) वह लागत वक्र है, जो विभिन्न उत्पादन स्तरों पर न्यूनतम संभव औसत लागत को दर्शाता है, जब फर्म सभी इनपुट्स को समायोजित कर सकती है।”

मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of LRAC Curve)

- U-आकार का होता है – LRAC वक्र शुरुआत में गिरता है और फिर बढ़ता है।

- अल्पकालिक औसत लागत वक्रों का लिफाफा होता है – यह कई अल्पकालिक औसत लागत वक्रों (SRAC) को छूता है।

- लागत में बढ़त और गिरावट दर्शाता है – उत्पादन बढ़ने पर पहले लागत घटती है (Economies of Scale), फिर बढ़ने लगती है (Diseconomies of Scale)।

- दीर्घकाल में सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं – फर्में उत्पादन क्षमता बढ़ाने या घटाने के लिए सभी संसाधनों को समायोजित कर सकती हैं।

- मूल्य निर्धारण और उत्पादन योजना में उपयोगी – LRAC यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किस स्तर पर उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है।

दीर्घकालिक औसत लागत वक्र (LRAC Curve) का आकार और कारण

1. U-आकार का कारण:

LRAC वक्र शुरुआत में गिरता है और फिर बढ़ता है। इसके पीछे तीन चरण होते हैं:

(A) लागत में कमी (Economies of Scale) – LRAC घटता है

जब उत्पादन बढ़ता है, तो फर्म को निम्नलिखित कारणों से लाभ मिलता है और लागत घटती है:

- तकनीकी लाभ (Technical Economies) – बड़ी मशीनों का उपयोग कर लागत कम होती है।

- प्रबंधकीय लाभ (Managerial Economies) – कुशल प्रबंधन से उत्पादकता बढ़ती है।

- वित्तीय लाभ (Financial Economies) – बड़ी फर्मों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है।

- विपणन लाभ (Marketing Economies) – थोक खरीद से लागत कम हो सकती है।

- आर्थिक संगठन का लाभ (Economies of Scope) – विभिन्न उत्पादों के संयोजन से लागत कम हो सकती है।

(B) स्थिर लागत (Constant Returns to Scale) – LRAC स्थिर रहता है

इस स्तर पर उत्पादन बढ़ाने से लागत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता।

(C) लागत में वृद्धि (Diseconomies of Scale) – LRAC बढ़ता है

जब उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाता है, तो लागत बढ़ने लगती है। इसके कारण:

- प्रबंधकीय समस्याएँ (Managerial Inefficiencies) – बड़े संगठन में समन्वय कठिन हो जाता है।

- संसाधनों की सीमाएँ (Resource Constraints) – आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता कम हो सकती है।

- अत्यधिक उत्पादन क्षमता (Over-utilization of Resources) – मशीनों और श्रमिकों पर अधिक भार पड़ता है।

LRAC वक्र और अल्पकालिक औसत लागत वक्रों (SRAC Curves) का संबंध

- LRAC वक्र कई अल्पकालिक औसत लागत वक्रों (SRAC) का लिफाफा (Envelope Curve) होता है।

- प्रत्येक SRAC वक्र किसी निश्चित संयंत्र आकार (Plant Size) को दर्शाता है।

- फर्म उत्पादन को इस प्रकार समायोजित करती है कि वह न्यूनतम लागत वाले संयंत्र आकार पर रहे।

- दीर्घकाल में फर्म विभिन्न संयंत्र आकारों में से सबसे उपयुक्त संयंत्र का चयन करती है।

LRAC का व्यावहारिक उपयोग (Practical Applications of LRAC Curve)

- उद्योगों में उत्पादन योजना (Production Planning in Industries) – फर्में अपनी उत्पादन रणनीति LRAC के आधार पर बनाती हैं।

- लागत न्यूनतमकरण (Cost Minimization Strategy) – कंपनियाँ यह तय करती हैं कि किस उत्पादन स्तर पर न्यूनतम लागत आएगी।

- आर्थिक नीति निर्माण (Economic Policy Formulation) – सरकारें उद्योगों के लागत ढांचे को समझने के लिए LRAC वक्र का उपयोग करती हैं।

- मूल्य निर्धारण रणनीति (Pricing Strategy) – कंपनियाँ दीर्घकालिक लागत को ध्यान में रखकर अपनी मूल्य रणनीति तय करती हैं।

- प्रतिस्पर्धा और बाजार संरचना (Market Structure and Competition) – विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में LRAC के अनुसार उत्पादन रणनीति बनाई जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

दीर्घकालिक औसत लागत वक्र (LRAC) किसी फर्म की लागत संरचना को दर्शाता है, जब वह सभी इनपुट्स को समायोजित कर सकती है। यह U-आकार का होता है और विभिन्न उत्पादन स्तरों पर लागत में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह उद्योगों के दीर्घकालिक उत्पादन और लागत प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11. प्रभाव में विलंब (Lag Effect) – परीक्षा नोट्स

परिचय

प्रभाव में विलंब (Lag Effect) का अर्थ है किसी आर्थिक या व्यावसायिक क्रिया (जैसे नीति परिवर्तन, निवेश, मांग में बदलाव आदि) का प्रभाव तुरंत न होकर कुछ समय बाद प्रकट होना। यह अर्थशास्त्र, व्यापार, सार्वजनिक नीति और व्यवहार विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

परिभाषा

“Lag Effect वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कारण (Cause) और उसके प्रभाव (Effect) के बीच समय का अंतराल होता है।”

प्रभाव में विलंब (Lag Effect) के प्रकार

1. पहचान विलंब (Recognition Lag)

- यह विलंब तब होता है जब किसी समस्या की पहचान करने में देरी होती है।

- उदाहरण: सरकार को मंदी (Recession) की शुरुआत का पता लगाने में समय लग सकता है।

2. निर्णय विलंब (Decision Lag)

- समस्या की पहचान होने के बाद, समाधान के बारे में निर्णय लेने में लगने वाला समय।

- उदाहरण: सरकार द्वारा नीतियों को बदलने या केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को संशोधित करने में देरी।

3. कार्यान्वयन विलंब (Implementation Lag)

- निर्णय लेने के बाद, उसे लागू करने में लगने वाला समय।

- उदाहरण: सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज घोषित करने के बाद उसे लागू करने की प्रक्रिया।

4. प्रभाव विलंब (Impact Lag)

- नीति या कार्यवाही लागू होने के बाद, उसके वास्तविक प्रभाव को महसूस करने में लगने वाला समय।

- उदाहरण: मौद्रिक नीति में बदलाव के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव धीरे-धीरे दिखता है।

Lag Effect के आर्थिक प्रभाव

- मौद्रिक नीति में विलंब (Lag in Monetary Policy)

- ब्याज दरों में बदलाव का प्रभाव निवेश और उपभोग पर तुरंत नहीं दिखता।

- यह कुछ महीनों या सालों बाद प्रकट होता है।

- राजकोषीय नीति में विलंब (Lag in Fiscal Policy)

- सरकार द्वारा करों में बदलाव या सरकारी व्यय बढ़ाने का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता।

- निवेश और उत्पादन में विलंब (Lag in Investment and Production)

- कंपनियाँ नई मशीनें खरीदने या फैक्ट्री लगाने के बाद कुछ समय बाद उत्पादन बढ़ाती हैं।

- मांग और आपूर्ति में विलंब (Lag in Demand and Supply)

- कृषि उत्पादन में मांग के अनुसार आपूर्ति समायोजित करने में समय लगता है।

व्यावहारिक उपयोग (Practical Applications of Lag Effect)

- सरकारी नीतियों का मूल्यांकन – Lag Effect को समझकर सरकारें अपनी नीतियों को बेहतर बना सकती हैं।

- व्यापार रणनीति (Business Strategy) – कंपनियाँ अपनी उत्पादन योजना और निवेश नीतियों में Lag Effect को ध्यान में रखती हैं।

- शेयर बाजार (Stock Market) – निवेशकों को यह समझना आवश्यक है कि आर्थिक नीतियों का असर शेयर बाजार पर तुरंत नहीं पड़ता।

- उपभोक्ता व्यवहार (Consumer Behavior) – विज्ञापन और प्रचार का प्रभाव उपभोक्ताओं पर कुछ समय बाद पड़ सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

Lag Effect किसी भी नीति, निर्णय या बदलाव के प्रभाव में देरी को दर्शाता है। यह अर्थशास्त्र, व्यापार, सरकार और उपभोक्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतिगत निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक होता है ताकि प्रभावी और समय पर निर्णय लिए जा सकें।

12. मूल्य कठोरता (Price Rigidity) – परीक्षा नोट्स

परिचय

मूल्य कठोरता (Price Rigidity) वह स्थिति होती है जब बाजार की परिस्थितियाँ बदलने के बावजूद किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में बदलाव नहीं होता या बहुत धीरे-धीरे होता है। यह आमतौर पर अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition) वाले बाजारों में देखा जाता है, जैसे एकाधिकार (Monopoly), अल्पप्रतियोगिता (Oligopoly) आदि।

परिभाषा

“जब माँग और आपूर्ति में बदलाव होने के बावजूद किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत कम परिवर्तन होता है, तो इसे मूल्य कठोरता (Price Rigidity) कहते हैं।”

मूल्य कठोरता के कारण (Reasons for Price Rigidity)

- अल्पप्रतियोगी बाजार (Oligopolistic Market)

- कुछ बड़े फर्मों का दबदबा होने के कारण, वे मूल्य परिवर्तन से बचते हैं ताकि मूल्य युद्ध (Price War) न हो।

- प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति (Competitive Strategy)

- कंपनियाँ अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मूल्य स्थिर रखती हैं।

- मुद्रास्फीति और मंदी (Inflation and Recession)

- महंगाई और आर्थिक मंदी के दौरान कंपनियाँ कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करती हैं।

- ग्राहक प्रतिक्रिया (Customer Reaction)

- यदि कंपनियाँ बार-बार मूल्य बदलें, तो उपभोक्ताओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है।

- सरकारी नियम और विनियम (Government Regulations and Policies)

- कुछ क्षेत्रों में सरकार मूल्य नियंत्रण लागू करती है, जिससे मूल्य कठोरता बनी रहती है।

- दीर्घकालिक अनुबंध (Long-Term Contracts)

- कई कंपनियाँ अपने ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक मूल्य अनुबंध करती हैं, जिससे मूल्य में बदलाव संभव नहीं होता।

मूल्य कठोरता के प्रभाव (Effects of Price Rigidity)

- बाजार संतुलन में बाधा – माँग और आपूर्ति में बदलाव होने पर भी कीमत स्थिर रहती है, जिससे बाजार संतुलन प्रभावित हो सकता है।

- मुद्रास्फीति को बढ़ावा – जब कंपनियाँ कीमतें नहीं घटातीं, तो महंगाई बनी रह सकती है।

- प्रतिस्पर्धा में कमी – मूल्य युद्ध से बचने के लिए कंपनियाँ कीमतें स्थिर रखती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है।

- उपभोक्ता लाभ पर प्रभाव – यदि कीमतें स्थिर रहती हैं, तो उपभोक्ताओं को कम कीमतों का लाभ नहीं मिलता।

किंक्ड डिमांड कर्व और मूल्य कठोरता (Kinked Demand Curve and Price Rigidity)

- पॉल स्वीज़ी (Paul Sweezy) के “Kinked Demand Curve Model” के अनुसार, अल्पप्रतियोगी बाजारों में कीमतें कठोर होती हैं।

- यदि कोई फर्म मूल्य घटाती है, तो प्रतिस्पर्धी भी मूल्य घटा देंगे, लेकिन यदि फर्म मूल्य बढ़ाती है, तो प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं बढ़ाएँगे।

- इससे मूल्य कठोरता बनी रहती है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples of Price Rigidity)

- पेट्रोल और डीजल – सरकार के नियंत्रण और कर संरचना के कारण इनकी कीमतें जल्दी नहीं बदलतीं।

- मोबाइल सेवा प्रदाता (Telecom Industry) – Jio, Airtel और Vodafone जैसी कंपनियाँ मूल्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए मूल्य कठोरता बनाए रखती हैं।

- दवा उद्योग (Pharmaceutical Industry) – कई देशों में दवाओं की कीमतें सरकारी नियंत्रण के कारण स्थिर रहती हैं।

- तेल और गैस उद्योग – अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बदलने के बावजूद उपभोक्ताओं को स्थिर मूल्य देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

मूल्य कठोरता बाजार संरचना और प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतियों पर निर्भर करती है। विशेष रूप से अल्पप्रतियोगी (Oligopoly) बाजारों में यह अधिक देखी जाती है। मूल्य कठोरता उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।